发布时间:2023-09-14

发布时间:2023-09-14

浏览量:1062次

浏览量:1062次

2011年5月1日起实施的《刑法修正案八》正式将醉酒型危险驾驶行为纳入刑法规制范畴。时至今日,醉酒型危险驾驶罪经历了司法部门十余年的适用和检视,在司法实务中也出现了一些新的问题。随着国民经济的不断增长,全国各地的民用汽车保有量也在逐年增长,加之各地不断开展醉驾查处专项行动,危险驾驶罪于2019年超越盗窃罪,一跃成为我国司法适用多的罪名。尽管也有学者提出,从数量上讲,盗窃犯罪数量下降与网络支付和治安监控等因素有关,不能简单地认为危险驾驶罪数量超过盗窃犯罪数量,以此为借口呼吁取消醉驾入刑并不合适。但是不论如何,随着醉酒型危险驾驶罪入刑的边际效应逐渐递减,如何有效缓解大量危险驾驶罪的适用给司法机关带来的沉重压力;如何平衡好刑事制裁与社会效益;如何适当规制醉酒型危险驾驶罪带来的溢出效应,实现罪刑与罪行相适应等成为学界新的议题。

本文将以G省内所有法院自2011年至2022年2月27日为止在中国裁判文书网所公布的危险驾驶罪相关案件为研究对象,通过数据分析和对比分析,发现危险驾驶罪在G省境内的司法适用现状,总结司法适用存在的问题,并提供相应的解决对策。

”

-1-

醉酒型危险驾驶罪在G省内的司法适用现状

以中国裁判文书网的公开数据为基础,以“危险驾驶罪”、“G省”、“刑事案件”和“判决书”为基础筛选条件,可以查询到总计24545件。再加上条件“醉酒”,检索到案件23477件,由此可见在G省境内,醉酒型危险驾驶罪在危险驾驶罪的适用中占据了绝 对多数,达到95.64%。以醉酒型危险驾驶案件数目为例,对G省2011年至今的司法适用情况进行分析。

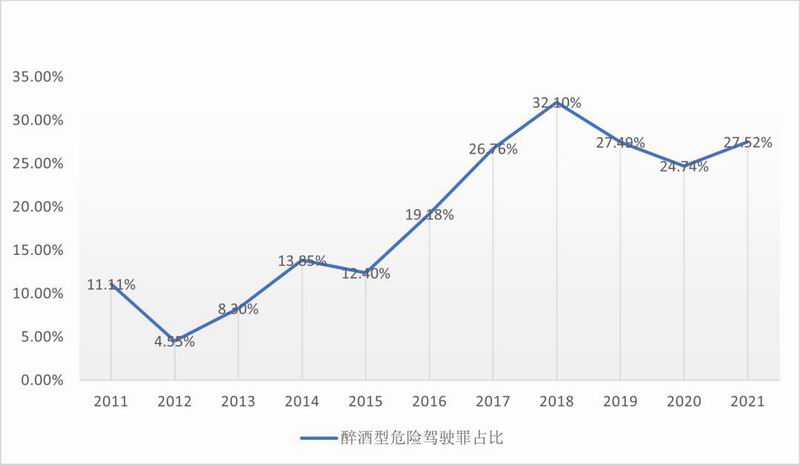

(一)醉酒型危险驾驶罪在所有刑事案件中的占比高居不下

在裁判文书网键入“刑事案件”、“G省”和“判决书”三个条件可以检索到,2011年至2021年十一年内刑事案件总计100710件,其中醉酒型危险驾驶罪占比23.31%(23477/100710×100%)。根据图1和图2两个图表可以看出,除2011年由于裁判文书整体上网较少,所以醉酒型危险驾驶罪所占比例不协调以外,自2012年至2021年,G省内醉酒型危险驾驶罪占所有刑事犯罪的比例呈现出先增后降的趋势,由2012年4.54%增长至2018年32.10%后,到2020年回落至24.74%,由于2021年G省刑事案件判决书仅为5873件,仅为前五年每年案件数量的一半还不到,因此2021年醉酒型危险驾驶罪占G省所有刑事犯罪的比例为27.52%。不论如何,2018年至今其占比仍然维持在25%上下,可见尽管高法于2017年为缓解醉酒型危险驾驶罪激增所带来的压力,发布了有关量刑建议,但是对于司法实践来说起作用并不明显,案件占比仍然高居不下。

图1 2011—2021年醉酒型危险驾驶罪与所有刑事案件关系图

图2醉酒型危险驾驶罪占比图

(二)醉酒型危险驾驶罪造成交通事故率趋于稳定

以23477起案件为基础,再加入条件“交通事故”,可以检索到案件总计9271件。也就是说近十年来G省境内因为醉酒驾驶机动车造成交通事故的案件平均比例约为39.49%。根据图3所示,可以看出因为醉酒驾驶机动车造成的交通事故案件绝 对数量与醉驾案件数量发展趋势基本一致,2011年至2017年案件数量不断增长,2017年达到顶峰。2017年以后案件数量则不断下降。从整体比例情况来看,醉酒驾驶行为具有严重的危险性,极有可能造成交通事故,因此对于醉驾的整治还不到松懈的时候。

图3 2011—2021年醉驾案件与醉驾造成交通事故案件数量对照图

图4醉驾造成交通事故比例图

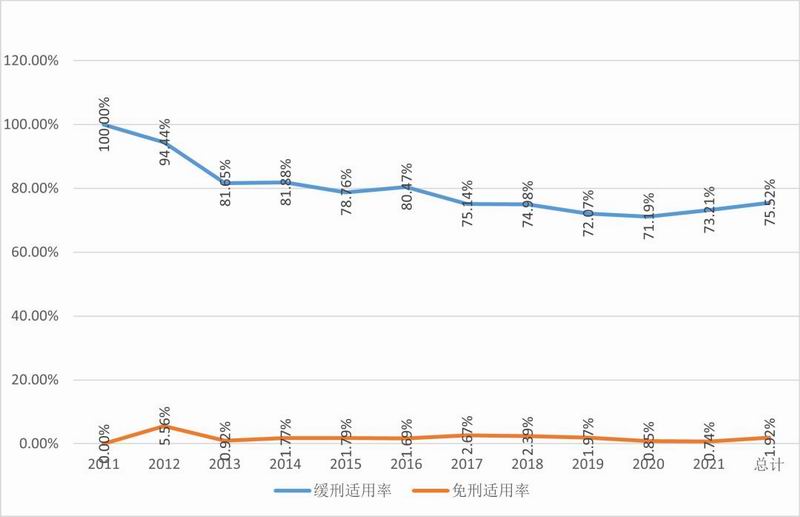

(三)醉酒型危险驾驶罪缓刑适用率高,免刑适用率较低

以23477起案件为基础,加入条件“缓刑”,可以检索到案件总计17729件。如图5所示,醉酒型危险驾驶入刑十一年来,G省境内醉酒型危险驾驶罪的平均缓刑适用率达到75.52%(17729/23477×100%)。尽管仍然低于G省境内对于交通肇事罪88.78%的缓刑适用率,但是相较于近十年来全国醉酒型危险驾驶罪54.56%的缓刑适用率而言,还是可以看出本省对于醉酒型危险驾驶罪的缓刑适用条件相对宽松。但是,若加入条件“免予刑事处罚”,则十年来判处免刑的案件有451件,占比约为1.92%。该数据略高于全国范围内十年来醉酒型危险驾驶罪免刑适用率(约为1.65%),但是仍低于G省境内交通肇事罪免刑率(约为2.32%)。如果附加“无罪”条件,检索结果则为零。可见至今G省境内尚没有一起涉嫌醉酒型危险驾驶犯罪案件被判无罪。

图5 2011—2021G省醉驾案件缓刑、免刑适用率图

-2-

理论重构与制度完善

(一)重构抽象危险犯理论为醉酒型危险驾驶罪“节流”

通过上述数据分析,一经发现尽管醉驾入刑发挥了相当的作用,但是十年来醉酒型危险驾驶罪案件数量高居不下,给公检法三机关都带来了极为沉重的负担。有些地方结合本地实际情况纷纷探索出“刑拘直诉”、“2-2-3”或“3-2-2”的办案模式。但是这种流水线式快速 办案模式不得不让人对司法工作人员是否能够保证效率价值与公正价值之间的平衡产生担忧。因此,在对醉驾行为进行刑事规制的紧迫性逐步缓和的今天,应当对其犯罪构成进行新的探索,从源头节流缩小犯罪圈,进而缓解相关机关的办案压力,更好的实现刑法的作用。

因此有必要在危险犯的概念领域内,引入准抽象危险犯概念,既为合理限缩醉酒型危险驾驶罪提供理论依据,实现案件“节流”,同时也缓和由于传统危险犯二分法导致的立法与司法之间的冲突。日本学者山口厚将抽象危险犯又分为拟制型抽象危险犯和准抽象危险犯。拟制型抽象危险犯即实在的抽象危险犯,其抽象危险由法律拟制直接添附在相应行为之上,其司法判断标准与我国通说抽象危险犯的司法判断标准一致,只需要进行形式判断,亦即行为犯或举动犯。而准抽象危险犯,在德国又被称为适格犯。二者实际上并无二致,都是在形式判断基础上,要求法官对犯罪构成要件行为进行具体评价,来判断该行为是否能够导致实质的危险,存在则构成犯罪,不存在则予以出罪,亦即允许反正。与具体危险犯不同,准抽象危险犯对行为背后危险性的判断并不是独立的犯罪构成结果要素,而是通过对该行为结合具体情况,判断其是否属于应当由刑法惩罚的行为,若其行为在当时并不具有造成任何危险的可能性,则不属于犯罪行为予以出罪,否则则构成犯罪。

准抽象危险犯理论适用于醉酒型危险驾驶罪。原因在于,首先,自2011年醉驾入刑,2013两高一部发布《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》将血液酒精含量80mg/100ml作为醉酒型危险驾驶罪的唯 一入罪条件,自此之后一直到2017年,在这期间醉酒型危险驾驶罪始终作为抽象危险犯(行为犯)处理,只要符合标准即定罪。然而2017年高院发布《关于常见犯罪的量刑指导意见(二)》中规定,对于醉酒驾驶机动车的被告人,应当综合考虑被告人的醉酒程度、机动车类型、车辆行驶道路、行车速度、是否造成实际损害以及认罪悔罪等情况,准确定罪量刑。对于情节显著轻微危害不大的,不予定罪处罚;犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚。这一司法解释,明确要求实务部门办理醉驾案件时要综合考虑,具体判断,对传统抽象危险犯采用传统具体危险犯的司法判断方式和标准。这一转变无疑在传统危险犯二分法领域内,引起抽象危险犯和具体危险犯司法判断标准的混乱。之所以造成这样的混乱就是因为传统的抽象危险犯与具体危险犯理论二元对立,非此即彼,导致实务人员对案件判断时要么坚持抽象危险犯理论,只要达标一律入刑;要么抛弃抽象危险犯理论,投入具体危险犯的怀抱,对具体个案进行具体判断。由此也导致较为明显的同案不同判断现象。将醉酒型危险驾驶罪视为准抽象危险犯,可以在传统具体危险犯与抽象危险犯的极端对立中撑开一片缓和地带,不仅解决了学界关于抽象危险犯是否应当允许反证的争论,同时也更加明确三种危险犯的司法判断标准,统一司法适用,减少同案不同判的问题。其次,醉酒型危险驾驶罪是为了维护道路交通安全,具体而言是道路上不特定人的生命和公私财产安全,如果将醉酒型危险驾驶罪认定为抽象危险犯仅进行形式判断。一方面对于血液酒精含量不达标,但是生理严重醉酒驾驶机动车危害道路交通安全的行为,由于不符合标准无法定罪。另一方面,对于血液酒精含量达标,但是生理尚未醉酒能够安全驾驶机动车的人,由于符合标准则构成犯罪。相较而言,前者的危害明显高于后者,却因为不达标而无罪,后者却要承受牢狱之灾,这明显不合理违反罪责相适应原则。前述两方面内容分别体现出事先推定抽象危险的预设逻辑与具体危险状况的差异存在论理模型与实质合理性无法兼顾的问题,以及考虑实际危险的实质合理性与强调抽象危险的类型化逻辑的矛盾。若采用准抽象危险犯的司法判断标准,对前一方面而言应当认为其行为具有社会危害性,属于应当受到责难的行为,但是客观上未达到刑罚处罚标准,因此不构成危险驾驶罪。对后一方面的情况而言,当事人的行为客观上符合刑法处罚的条件,但是其行为本身不具有社会危害性,属于不应当责难的行为,因此不构成危险驾驶罪。这样就可以有效避免前述的问题和矛盾。醉酒型危险驾驶行为不是法律拟制的危险行为,“拟制的危险主要是针对侵害法益的损害无从确定的情况”,而醉酒型危险驾驶行为其对法益的损害并非无从确定,因而属于类型性危险行为,即准抽象危险犯。

既然醉酒型危险驾驶罪属于准抽象危险犯,那么在司法实践中,既不能对醉酒驾驶行为单单进行形式判断,也不需要将醉驾行为的可能产生的具体危险作为独立的结果要素予以审视,而是判断醉驾行为是否有产生危险的可能性,该可能性的要求低于具体危险(或称紧迫的危险)。若没有这种可能性,则不属于可责难的行为,应当予以出罪。

上述对醉驾行为的判断实际上也是对其适用“但书”规则进行判断的过程。学界之前关于“醉驾是否可以通过但书出罪”的争论,其原因就是将醉酒型危险驾驶罪当作传统的抽象危险犯。而在准抽象危险犯的基础上,则不存在“但书”归责是否适用的问题。首先应当明确的是,我国刑法第13条规定的“但书”规则是犯罪概念的一部分。而犯罪概念与犯罪构成属于是抽象与具体,本质与表象的问题。也就是说犯罪构成要件是犯罪概念的外在具体表现,因此“但书”规则的适用不应当游离于犯罪构成要件之外,而是在对犯罪构成要件进行判断的同时适用“但书”规则,也就是说要对犯罪构成要件进行实质解释。尤其是在我国司法实践领域内,绝大多数司法工作人员依然沿用四要件犯罪构成理论进行司法判断的情况下,“犯罪构成(四要件)是判断是否构成犯罪的唯 一标准,对四要件符合性的判断过程是形式判断与实质判断的混合并且是用时进行的,不存在先形式判断后实质判断的阶 层进程”。由此可见,引入准抽象危险犯理论可以为醉酒型危险驾驶罪提供理论上的出罪路径,在该理论基础之上,“但书”规则也可以提供法律上的出罪路径。有效解决了学界关于抽象危险犯是否应当允许反证、是否可以引用“但书”规则出罪等争论,为实务部门提供了理论和法律双支撑的出罪路径。

(二)适用不起诉制度为醉酒型危险驾驶罪“开源”

根据中国裁判文书网数据,自2011年醉驾入刑以来,查询到G省境内醉酒型危险驾驶罪案件24377件,没有一例被判处无罪,也就是说两万多起案件的被告人均被判处危险驾驶罪。在全国范围内,“每年将30万左右的人贴上犯罪标签并使之承担过重的犯罪附随后果,甚至沦为社会的对立面,这无论对于国家、社会还是危险驾驶者个人来说,都是巨大损失,属于司法和个人的‘两败俱伤’”。刑法第133条之一规定的危险驾驶罪法定刑仅为拘役和并处罚金,属于典型的微罪。但是醉酒驾驶者一旦被判处刑罚,其所承担的刑罚之外的“溢出刑”则明显与其社会危害性与人身危险性不相符。正如一些学者指出的“‘醉驾型’所衍生出的某些规则、规定或有影无形的‘软制裁’,其给‘醉驾’人带来的软、硬制裁之重、之狠,有时达到了直接危害宪法上基本权利的地步,如对‘醉驾者’的公平就业权、子女平等受教育权的限 制或剥夺等,与刑罚本身相比有过之而无不及,甚至彻底颠覆了法律伦 理、法律秩序和道德的统治地位”。因此,有必要在为醉酒驾驶机动车在实体法方面节流的同时,通过程序法为其开源,以更有效的发挥醉驾入刑的作用,切实降低醉驾案件数量。

迄今为止,我国刑法规定的法定刑高为一年有期徒刑或是六个月拘役的犯罪共有八个。为了体现刑事法网严而不历,在符合罪行相适应原则的前提下,既能有效打击犯罪起到社会一般预防效果,又维持轻罪案件数量不激增进而挤占司法资源,可以从刑事诉讼程序方面着手为醉驾行为打开出罪通道。例如德国刑诉法规定了绝 对轻微不起诉制度、相对轻微不起诉制度和暂缓起诉制度;法国刑诉法则明确了追诉适当性制度;日本刑诉法规定了起诉犹豫制度。参考域外相关刑事诉讼程序可以发现,在诉讼阶段对轻微犯罪适当情况下不予起诉是常见做法,这样做的好处在于可以在审判阶段前将大量案件分流,避免大量微罪被告人背上罪犯的标签。我国刑诉法也规定了多种不起诉制度,其中法定不诉、证据不足不起诉、附条件不诉和特别不诉制度在符合相关法律规定的情况下当然应当依法适用,但是在醉驾案件中满足上述制度要求条件情况的情形屈指 可数,不能作为有效的出罪通道。

有学者指出,“我国司法实践中存在着起诉环节未能充分发挥相对不起诉制度的起诉裁量功能的现象”。因此,可以将酌定不诉制度(相对不起诉制度)作为醉酒型危险驾驶罪的主要出罪通道,同时激活酌定不诉制度。我国刑诉法第177条第2款规定“对于犯罪情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的人民检察院可以作出不起诉决定。”首先,酌定不诉要求犯罪情节轻微,即犯罪行为对法益侵害的程度低,行为人人身危险性低,这与醉酒型危险驾驶罪的罪质特点相符。例如,凌晨两点,行为人为防止第二天被警察贴罚单,酒后(已经达到醉驾标准)在马路边短距离挪车进停车位。该行为完全符合醉酒型危险驾驶罪的犯罪构成要件,但是结合案发时间、汽车挪动距离、驾驶原因等相关要素可以看出,该行为的社会危险性较低,当事人人身危险性较低,因此应当考虑适用酌定不诉予以出罪。其次,2017年高院发布的量刑指导意见提出情节显著轻微的不予定罪处罚的规定,为酌定不诉制度的适用打开了窗口。在此之后有许多地方司法机关对如何适用酌定不诉制度作出有益的探索,形成了细化的适用规则。例如2019年浙江省高院、省检察院与省公安厅联合发布了《关于办理“醉驾”案件若干问题的会议纪要》,该会议纪要规定在一定条件下,驾驶机动车血液酒精含量在170mg/100ml以下和驾驶摩托车血液酒精含量在200mg/100ml以下的可以不起诉或者免予刑事处罚等。对轻微的醉驾犯罪行为适用酌定不诉制度,不需要对现有刑诉法的其他不起诉制度进行重构,进而导致大面积修法活动。在现有法律制度之下通过合理解释将酌定不诉制度适用于轻微醉驾案件更为合理。

也有人对酌定不诉提出质疑,认为一方面酌定不诉的法条规定较为模糊,没有规定具体情形,检察机关适用时无法准确拿捏;另一方面对被不起诉人的后续监督没有强制执行力,也没有规定相关的教育矫治内容,并不能对酒驾者起到很好的教育惩戒作用。针对前一方面,或可以将高检于2020年发布的《关于印发“醉酒驾驶”不起诉典型案例的通知》体现的精神作为参考。有学者依据该通知总结出,血液酒精含量的三个层面,120mg/100ml以下属于明确的酒精含量较低,160mg/100ml左右的被视为“血液酒精含量相对较低”,200mg/100ml以上则属于“必须从严”的范畴。建议酒精含量超过120mg/100ml的除非是建档立卡贫困户、在校大学生等特殊主体,要慎用不起诉。除血液酒精含量之外,还要考虑其他具体情节。首先,将血液酒精含量与驾驶机动车的种类、行驶距离、案发时间和案发地点结合判断行为的危险性大小。其次,应当与认罪认罚从宽制度相衔接,将犯罪嫌疑人认罪认罚作为对其适用酌定不诉的主观恶性判断条件。再次还要注意是否存在“隔夜酒”或其他其紧急情况驾车等可以从快处理的情形。浙江,上海和湖北等地区都陆续出台了本地适用的不起诉标准,在具有全国性效力的司法文件尚未出台之时,可以参照上述内容形成本省范围内统一遵循的酌定不诉的标准。针对后一方面,检察机关在酌定不诉并不代表着对犯罪嫌疑人一放了之,要完善酒驾醉驾的二元处罚体系,实现行刑衔接。我国道路交通安全法第91条规定,酒驾的责任为暂扣驾照六个月和一千元以上两千元以下罚款。醉驾的责任为刑事处罚和吊销驾照五年内不得重新获得。对此规定应当做当然解释,根据入罪举轻以明重的原则。醉驾行为必定是酒驾行为,在醉驾被酌定不诉后,并不是说只能依据道交法关于醉驾的规定处罚吊销驾照五年内不得重考,当然可以依据酒驾规定进行罚款,罚款数额应当在一千元以下两千元以上。因此,检察机关作出不起诉决定的应当依据《人民检察院刑事诉讼规则》第373条的规定采取相应的监督措施,加强对后续行政处罚的监督。

(三)在本省范围内明确缓刑适用标准构建量刑阶梯

前述G省2011至2021年醉驾相关数据表明,G省内醉驾案件在量刑方面仍然存在诸多问题。因此,应当结合醉驾入刑十余年来的经验,构建本省内的醉驾案件量刑阶梯,实现罪行相适应,同时明确缓刑适用标准。“对醉驾行为的情节和社会危害性的关注,无须也不应该在罪与非罪的层面上进行进行,而应在量刑上予以体现。”用血液酒精含量的高低作为初步区分醉驾行为危险性的量化标准无疑是方便的。(具体请见表2量刑阶梯表)

表2量刑阶梯表

我国刑法第133条之一将危险驾驶罪的法定刑规定为拘役和并处罚金,在这么小的量刑幅度内要容纳数量如此之多的醉酒型危险驾驶罪所表现出的复杂的现实情况确实存在诸多困难。但也应当坚持标准明确,罪刑相符,宽严相济的基本原则。认罪认罚是醉酒型危险驾驶罪可以适用缓刑或酌定不诉制度的必备前提。凡是存在从重处罚情节的除不诉以外,均应当判以实刑,不的适用缓刑。在符合条件的情况下应当考虑适用酌定不诉制度。对于不同案件情况要以血液酒精含量为基本依据,同时判断其他从重或从轻情节据以量刑,拉开量刑合理梯度,实现对不同程度醉驾行为的精确打击和预防。

-3-

结论

尽管在醉驾入刑以来十余年的司法实践中存在诸多问题,但是不可否认醉驾入刑带来的积极效果,以及社会大众对醉驾入刑的积极评价。醉驾型危险驾驶罪在理论探讨和司法实践当中都有待于进一步探讨和改进,但是绝不能轻易取消,否则很有可能前功尽弃。对于醉酒型危险驾驶罪,除上述从准抽象危险犯角度对醉酒型危险驾驶罪予以判断为入罪节流、积极推动适用酌定不诉制度为醉酒型危险驾驶罪出罪开源以及构建量刑阶梯明确缓刑标准实现罚当其罪以外,也有学者提出其他建议。比如,在准抽象危险犯的概念之上可以考虑增加对醉酒情节的实质判断依据即醉驾案件立体动态模式考察,以限缩入罪范围。可以考虑构建有条件的轻罪前科消灭制度或者是有针对性的降低危险驾驶罪的附随效果以缓解轻微犯罪带来的溢出刑明显不合理的问题。还可以要求未来车企强制安装车载酒精装置,若检测到驾驶员醉酒则车辆无法启动,这样可以将危险扼杀于萌芽阶段。由此可见,需要的是对醉酒型危险驾驶罪进行刑事一体化构建,理论与实践,实体和程序的多方面协调,才能更好的发挥其价值,减少其负面效果。

参考文献:

[1]尹彦品,王艳荣.醉酒型危险驾驶罪回顾与完善刍议[J].河北法学,2022,40(04):185-200.DOI:10.16494/j.cnki.1002-3933.2022.04.010.

[2]周光权.论刑事一体化视角的危险驾驶罪[J].政治与法律,2022(01):14-30.DOI:10.15984/j.cnki.1005-9512.2022.01.002.

[3]熊亚文.抽象危险犯:理论解构与教义限缩[J].中国刑事法杂志,2021(05):108-125.DOI:10.19430/j.cnki.3891.2021.05.007.

[4]梁云宝.我国应建立与高发型微罪惩处相配套的前科消灭制度[J].政法 论坛,2021,39(04):30-43.

[5]余响铃,张智燕.从典型案例看醉驾不诉的边界与理念——以高检院选编的12个典型案例为例[C]//.“检察指导性案例应用”研讨会论文集.,2021:234-242.DOI:10.26914/c.cnkihy.2021.018683.

[6]张琦.醉驾型危险驾驶罪法定刑模式的优化与重构——以24881份裁判文书为视角的展开[J].河南警察学院学报,2020,29(06):87-93.DOI:10.16231/j.cnki.jhpc.2020.06.012.

[7]解志勇,雷雨薇.基于“醉驾刑”的“行政罚”之正当性反思与重构[J].比较法研究,2020(06):54-75.

[8]王志祥,融昊.对醉驾行为适用不起诉制度的思考[J].人民检察,2020(20):19-22.

[9]程慧聪.轻微醉驾案件附条件不起诉问题探析[C]//.《上海法学研究》集刊(2020年第17卷总第41卷)———西北政法大学文集.,2020:153-158.DOI:10.26914/c.cnkihy.2020.046759.

[10]王敏远.“醉驾”型危险驾驶罪综合治理的实证研究——以浙江省司法实践为研究样本[J].法学,2020(03):109-123.

[11]李川.适格犯的特征与机能初探——兼论危险犯第三类型的发展谱系[J].政法 论坛,2014,32(05):61-72.

[12]陈兴良.施某某等聚众斗殴案:在入罪与出罪之间的法理把握与政策拿捏——高人民检察院指导性案例的个案研究[J].法学论坛,2014,29(05):14-24.

[13]陈兴良.但书规定的法理考察[J].法学家,2014(04):49-64+177.DOI:10.16094/j.cnki.1005-0221.2014.04.006.

[14]张明楷.危险驾驶罪的基本问题——与冯军教授商榷[J].政法 论坛,2012,30(06):130-141.

[15]熊伟.论“醉驾不必一律入罪”[J].法学论坛,2012,27(06):129-135.

#作者简介#