发布时间:2025-06-19

发布时间:2025-06-19

浏览量:292次

浏览量:292次

《常见罪名类型化——审判技能与实操指引》一书中阐明了型化审判作为司法实践的重要方法 论,为律师破解类案难题提供了全新视角。与传统“非黑即白”的抽象概念划分不同,类型化思维以“核心特征+变量要素”的动态模式解构案件,既能锁定行为本质(如违法性、主观故意),又兼容个案差异(如手段、动机)。对律师而言,其核心价值在于:构建案件坐标系(快速匹配法律规范)、预判裁判尺度(锚定类案量刑规律)及突破机械司法(精准论证罪名适配性)。这一思维模式要求律师在把握法律内核(如罪刑法定)的同时,保持对新型案件变种的敏锐度,通过“固定核心、弹性边界”的辩证思维,在类案迷局中开辟精准高 效的法律服务路径。掌握类型化审判方法,将成为律师提升专业竞争力的关键突破点。读罢此书,与诸君共享。

摘要:随着我国金融市场的发展,集资诈骗犯罪呈现高发态势,严重扰乱金融秩序、侵害公民财产安全。本文系统梳理集资诈骗罪的立法演变历程,深入解读其犯罪构成要件,并聚焦司法实践中的八大核心争议类型,结合典型案例与司法解释,提炼类型化裁判规则,为司法实务提供清晰指引。

01

集资诈骗罪的立法嬗变与时代背景

集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。其立法发展深刻反映了我国对金融犯罪治理的深化:

l救急性立法阶段(20世纪90年代):为应对集资乱象激增,首 次在单行刑法中确立该罪,带有应急色彩。

l体系化完善阶段(1997年刑法):纳入刑法典,但初期规定多借鉴传统诈骗罪思维,对金融犯罪特殊性认识不足。

l严厉化调整阶段(刑法修正案):通过多次修正案提高法定刑,强化打击力度。

l精细化与宽严相济阶段(《刑法修正案(十一)》):2021年修订实现三大突破:

1.提高较低法定刑;

2.将“积极退赃退赔”明确列为法定从轻、减轻情节;

3.明确犯罪数额以被害人实际损失计算(扣除案发前归还部分),提高入罪门槛的同时鼓励退赔,体现刑事政策平衡。

立法价值导向:从单纯惩处转向“惩治犯罪+挽回损失+风险预防”并重,凸显对金融安全与公民财产权的双重保护。

02

犯罪构成要件解析:主客观要素的司法认定

(一)客体与主体

l客体:双重法益——国家金融管理秩序+公私财产所有权。

l主体:一般主体(自然人+单位)。

(二)主观要件:非法占有目的的认定

这是区分本罪与非法吸收公众存款罪的关键。根据《非法集资司法解释》第7条,通过客观行为推定主观目的的情形包括:

1.集资款不用于生产经营或与规模明显不成比例;

2.肆意挥霍导致无法返还;

3.携款逃匿;

4.用于违法犯罪活动;

5.抽逃、转移资金或隐匿财产;

6.销毁账目或假破产、假倒闭;

7.拒不交代资金去向。

裁判要点:避免客观归罪!需综合考察资金用途、项目真实性、偿还能力及行为(如“少量用于消费但主要用于经营”不必然推定非法占有目的)。

(三)客观要件:诈骗方法+非法集资

1.诈骗方法:虚构事实、隐瞒真相(如伪造批文、虚假宣传盈利前景);

2.非法集资:违反法定程序向社会公众募集资金;

3.数额标准:

l个人诈骗≥10万元→“数额较大”

l单位诈骗≥50万元→“数额较大”

争议焦点:以“高回报率为诱饵”是否属于诈骗方法?

裁判规则:若行为人明知无法实现高回报仍作虚假承诺,即构成欺诈(如“许某成案”中虚构地产项目承诺年化30%收益)。

03

类型化裁判规则:八大核心争议的司法应对

类型一:“非法占有目的”的认定分歧

l关键证据:资金流水、项目真实性证明、偿还能力鉴定(如司法会计报告)、挥霍消费凭证。

l规则提炼:

1.重 点查资金去向与经营比例(如“周某案”中仅10%资金用于宣传项目);

2.排除市场风险导致的经营失败(需证明行为人尽合理管理义务)。

类型二:“诈骗方法”的边界争议

l规则明确:

1.“虚构资金用途”“伪造文件”属典型诈骗方法;

2.“高回报诱饵”若脱离可实现范围,构成欺诈(参见“袁某、欧某湘案”)。

类型三:犯罪成本是否计入诈骗数额

l裁判规则(依据《解释》第8条):

1.广告费、佣金等成本不予扣除;

2.已支付利息计入诈骗数额(本金未归还时可折抵本金);

3.案发前归还本金部分不计入犯罪数额。

类型四:涉案财物处置的刑民交叉难题

l程序规则:

1.集资参与人损失通过刑事追赃退赔解决(不适用民事诉);

2.判决须列明财物处置清单(《刑诉法解释》第446条);

3.民事保全与刑事查封需衔接(防止财产转移)。

l实体规则:担保财产若系合法取得(如犯罪前购置),担保物权人可优先受偿。

类型五:虚构项目非法集资的认定

l典型情形:以“高科技项目”“海外基金”为名募集资金,实际无真实经营(如“张某强案”)。

l裁判要点:资金用途与募集规模明显失衡(如<20%用于经营)→推定非法占有目的。

类型六:集资诈骗罪vs非法经营罪

l区分关键:是否具有非法占有目的!

¡非法经营:通过经营获利(利润比例合理);

¡集资诈骗:直接占有资金(如“传销式集资”中顶层抽成占比超50%)。

参考“某P2P平台案”:平台截留90%资金自用→定集资诈骗。

类型七:亲友集资与公开宣传的认定

l规则细化:

1.通过亲友向社会扩散→认定为“社会公众”;

2.口头宣传(口口相传)若行为人知情且未阻止→视为“公开宣传”。

类型八:刑民交叉案件的处理层级

l四步规则:

1.刑事立案后,民事不受理;

2.民事审理中涉刑的,驳回起诉并移送;

3.民事执行中涉刑的,中止执行并入刑案;

4.已执行完毕的民事裁判,除恶意转移赃款外,不再刑事追责。

04

立法与司法趋势:从惩罚走向综合治理

当前裁判实践呈现三大趋势:

1.实质化认定损失:以“被害人实际损失”为基准,鼓励退赔修复社会关系;

2.精细化区分罪责:对共同犯罪中部分行为人无非法占有目的者,按非法吸存定罪;

3.程序协同化:建立刑民执行衔接机制,提升涉案财物处置效率(如设立专项清退小组)。

典型案例指引:

l检例第40号(周某案):锁定资金用途比例失衡

l《刑事审判参考》第167号:厘清“诈骗方法”边界

l检例第175号(张某强案):虚构项目型诈骗认定标准

05

结语

集资诈骗罪的类型化审判,需以主客观相统一为原则,以资金流向与用途为核心证据链,通过八大争议类型的规则提炼,实现“精准打击犯罪+较大化挽回损失”的双重目标。随着《刑法修正案(十一)》的实施与司法解释的完善,司法机关应在严惩犯罪的同时,积极探索涉案财物处置创新机制,筑牢金融安全司法防线。

注:本文依据《刑法》《非法集资司法解释》《刑诉法解释》及高法公报案例、指导性案例撰写,聚焦实务争议焦点,为法律从业者提供裁判规则参考。

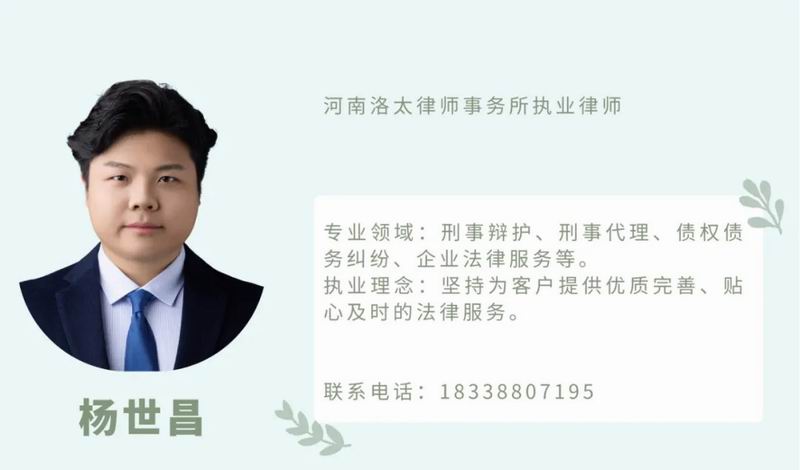

本文作者