发布时间:2025-08-07

发布时间:2025-08-07

浏览量:308次

浏览量:308次

《常见罪名类型化——审判技能与实操指引》一书中阐明了型化审判作为司法实践的重要方法 论,为律师破解类案难题提供了全新视角。与传统“非黑即白”的抽象概念划分不同,类型化思维以“核心特征+变量要素”的动态模式解构案件,既能锁定行为本质(如违法性、主观故意),又兼容个案差异(如手段、动机)。对律师而言,其核心价值在于:构建案件坐标系(快速匹配法律规范)、预判裁判尺度(锚定类案量刑规律)及突破机械司法(精准论证罪名适配性)。这一思维模式要求律师在把握法律内核(如罪刑法定)的同时,保持对新型案件变种的敏锐度,通过“固定核心、弹性边界”的辩证思维,在类案迷局中开辟精准高 效的法律服务路径。掌握类型化审判方法,将成为律师提升专业竞争力的关键突破点。读罢此书,与诸君共享。

交通肇事罪作为危害公共安全犯罪的高发类型,其审判实践直接关系社会公平正义与道路交通安全秩序。随着我国机动车保有量激增和路网复杂度提升,交通肇事案件呈现出主体多元化、行为复杂化、后果叠加化的新特点。本文基于立法演变、构成要件与类型化裁判规则,系统梳理交通肇事罪的司法认定体系,为法律适用提供清晰指引。

01

立法嬗变与审判理念的演进

立法脉络的精细化发展

l 1979年刑法奠基:首 次确立交通肇事罪,主体限定于“从事交通运输的人员”,体现计划经济时代特征。

l 1997年刑法重大突破:取消主体身份限 制,明确一般主体均可构罪,并设置三档法定刑(3年以下、3-7年、7年以上有期徒刑)。

l刑法修正案(八)增设危险驾驶罪(2011年):将醉驾、飙车等抽象危险行为入刑,前置化保护法益。

l刑法修正案(十一)增设妨害安全驾驶罪(2020年):规制抢夺方向盘等妨害公共安全行为,完善罪名体系。

司法解释的补强作用高人民法院《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2000〕33号,下称《解释》)对核心问题作出回应:

1.入罪标准量化:明确“重大事故”的具体情形(如死亡1人+全责、死亡3人+同责、损失30万+无赔偿能力等)。

2.逃逸认定规则:界定“交通运输肇事后逃逸”与“因逃逸致人死亡”的构成要件。

3.主体范围扩张:规定单位主管人员、车主等指使违章驾驶可构罪。

审判理念的双重平衡当前司法实践强调:

l法律效果与社会效果统一:既要严格依法惩处,也要考虑公众对交通安全的核心诉求;

l罪刑相适应与修复性司法结合:在量刑中体现赔偿、谅解情节,但避免“以钱赎刑”。

02

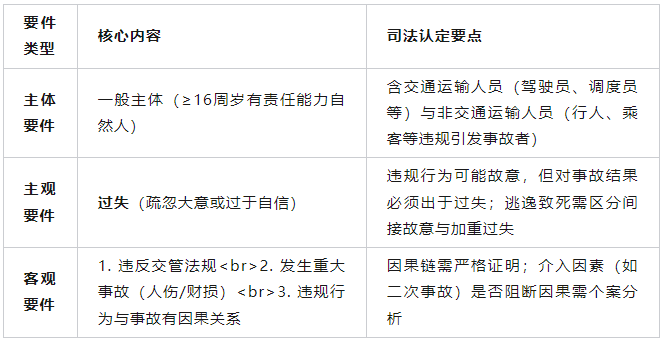

构成要件解构:罪与非罪的关键标尺

示例:行人跨越隔离栏引发连环车祸,虽非驾驶员,仍可能因违反《道路交通安全法》第63条构成交通肇事罪主体(《解释》第1条)。

03

十大类型化裁判规则精要

(一)主体范围争议:从身份到行为的转向

l争议焦点:非驾驶员(如行人、乘客)是否构罪?

l裁判规则:

立法取消“交通运输人员”限 制后,任何违反交管法规引发重大事故者均可构罪(《刑法》第133条)。案例指引:行人强行拦车致事故,以交通肇事罪定罪(《刑事审判参考》第1118号)。

(二)“公私财产”是否含肇事者自身财产?

l分歧:名贵车肇事自损惨重,是否计入损失数额?

l规则:

财产损失仅指公共或他人财产,自身损失属民事责任范畴(《解释》第2条)。依据:本罪保护法益为公共安全与他人 权益,非肇事者自身风险。

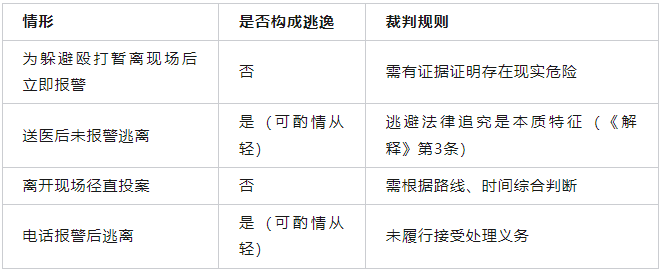

(三)逃逸的认定:目的本位与形式审查

核心:是否履行《道路交通安全法》第70条三项义务(停车、救助、报警)是认定逃逸的实质标准。

(四)“因逃逸致人死亡”的限缩解释

l构成要件:

1.被害人本可救助存活;

2.肇事者有救助能力;

3.逃逸直接导致未获救助死亡。

l排除情形:

¡事故当场死亡或后车二次碾轧致死(因果中断);

¡将伤者带离现场遗弃致死者,以故意杀人罪论处(《解释》第6条)。

(五)自首认定的特殊规则

l冲突化解:履行《道交法》报告义务≠阻却自首成立。

l规则:

肇事现场报警并等候处理→认定为自动投案→如实供述则成立自首(《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》)。价值平衡:鼓励及时救助与认罪悔过,但从宽幅度从严掌握。

(六)挂靠单位民事责任的认定

l裁判规则:

挂靠单位因监管责任缺失需承担连带赔偿;名义车主无实际控制力则不担责。法理:过错责任原则与运行支配理论结合(《民法典》第1211条)。

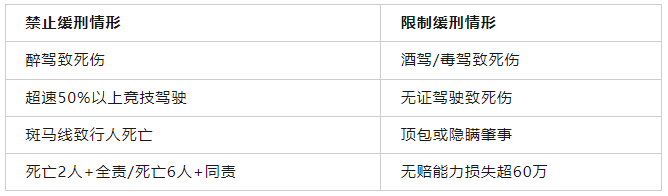

(七)缓刑适用的“双清单”机制

赔偿谅解的尺度:积极赔偿可酌情从轻,但恶性案件不因赔偿免除实刑。

(八)顶替行为的罪数认定

l规则:

¡肇事者让人顶替→作为逃逸情节从重处罚(不另定妨害作证罪);

¡顶替者明知作假→以包庇罪论处(《刑法》第310条)。

案例:肇事者逃离后指使他人顶罪,以交通肇事罪(逃逸)从重处罚(《刑事审判参考》第788号)。

(九)二次事故中的逃逸致死认定

l典型场景:首 次肇事未致死→肇事者隐匿现场→后车碾轧致死。

l裁判规则:

若肇事者有救助能力但未履行义务,且二次事故在合理预见范围内→构成“因逃逸致人死亡”。逻辑:逃逸行为升高被害人死亡风险,介入因素不中断因果(《刑事审判参考》第1364号)。

04

类型化审判的实践价值与完善方向

交通肇事罪的类型化裁判,通过解构复杂行为模式、提炼争议焦点、统一法律适用,有效解决了司法实践中的三大困境:

1.行为定性模糊(如逃逸与投案的界限);

2.因果关系复杂(如多因一果的责任分配);

3.量刑尺度不一(如缓刑适用泛化)。

未来完善路径:

l细化介入因素评价标准:建立二次事故、医疗过失等情形的因果力评估模型;

l强化指导案例供给:针对新型出行工具(电动车、自动驾驶)更新裁判规则;

l构建赔偿联动机制:通过保险代位追偿与司法救助衔接,破解“执行难”。

如高法公报案例“龚某田交通肇事案”(2017)确立的规则:“肇事者未逃离但隐匿身份不救助,放任后车碾轧风险,构成逃逸致死”,即是对类型化审判的典型示范。

05

结语

交通肇事罪的类型化审判,既是立法精密化与司法理性化的产物,也是应对道路交通安全治理难题的必然选择。通过十大争议类型的规则提炼,司法机关在坚守罪刑法定底线的同时,逐步构建起“行为—责任—后果”的动态评价体系。未来需进一步融合技术证据(如行车数据)、深化刑民衔接,在捍卫生命权与规范交通秩序之间,探寻更精细的正义平衡点。

“法律不强人所难,但必责其当为。”交通肇事审判的终 极使命,正是以规则之明灯,照亮每一段归途的安全边界。

本文作者