发布时间:2025-08-05

发布时间:2025-08-05

浏览量:349次

浏览量:349次

《常见罪名类型化——审判技能与实操指引》一书中阐明了型化审判作为司法实践的重要方法 论,为律师破解类案难题提供了全新视角。与传统“非黑即白”的抽象概念划分不同,类型化思维以“核心特征+变量要素”的动态模式解构案件,既能锁定行为本质(如违法性、主观故意),又兼容个案差异(如手段、动机)。对律师而言,其核心价值在于:构建案件坐标系(快速匹配法律规范)、预判裁判尺度(锚定类案量刑规律)及突破机械司法(精准论证罪名适配性)。这一思维模式要求律师在把握法律内核(如罪刑法定)的同时,保持对新型案件变种的敏锐度,通过“固定核心、弹性边界”的辩证思维,在类案迷局中开辟精准高 效的法律服务路径。掌握类型化审判方法,将成为律师提升专业竞争力的关键突破点。读罢此书,与诸君共享。

引言

聚众斗殴罪作为严重扰乱社会公共秩序的犯罪类型,其司法认定长期面临“同案不同判”的困境。该罪脱胎于1979年《刑法》的流氓罪,1997年《刑法》修订后独立成罪,但因行为模式复杂、参与主体多元、结果转化频繁等特点,在罪与非罪、此罪彼罪、犯罪形态、责任承担等方面存在诸多争议。本文基于立法沿革与司法实践,系统梳理聚众斗殴罪的类型化审判规则,为统一法律适用提供参考。

01

立法嬗变与核心特征

(一)从流氓罪到独立罪名

l 1979年《刑法》:聚众斗殴作为流氓罪的表现形式之一,规定于第160条,较高刑7年有期徒刑,流氓集团首要分子可处7年以上。

l 1997年《刑法》修订:废除流氓罪,分解为具体罪名。第292条独立规定聚众斗殴罪,明确罪状与刑罚:

¡基本犯:处3年以下有期徒刑、拘役或管制;

¡加重情节(四种情形):处3-10年有期徒刑;

¡转化犯:致人重伤、死亡的,按故意伤害罪、故意杀人罪定罪。

(二)立法意图与法益保护

立法独立化体现两大导向:

1.罪刑法定具体化:细化犯罪行为,增强司法可操作性;

2.公共秩序优先保护:核心法益是社会公共秩序,即法律法规、道德规范维系的社会有序状态。虽常伴随人身、财产损害,但本质是对公共管理权威的公然藐视。

02

构成要件深度解析

(一)主体要件:特殊主体范围

仅追究“首要分子”和“积极参加者”的刑事责任:

l首要分子:起组织、策划、指挥作用者;

l积极参加者:直接实施主要斗殴行为的实行犯(排除次要实行者、一般帮助者)。注:一般参与者(如围观、助威者)不构成本罪主体。

(二)主观要件:故意犯罪

要求行为人明知自己的行为会破坏公共秩序,仍积极追求或放任结果发生。动机(报复、争霸等)不影响定罪,但可能影响量刑。

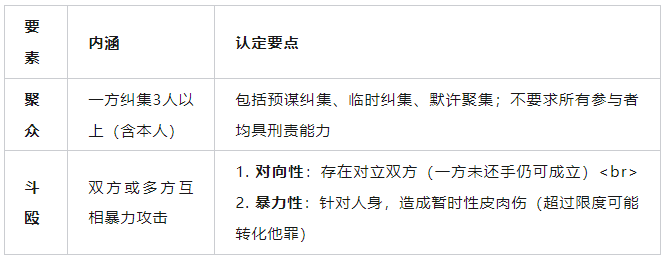

(三)客观要件:“聚众”+“斗殴”的双重要素

03

类型化裁判规则与争议破解

类型一:临时起意斗殴的定性

l争议焦点:无预谋的多人互殴是否构罪?

l裁判规则:

1.不以事先纠集为必要,临时起意互殴可构罪;

2.单方人数达3人以上即符合“聚众”要件;

3.双方人数均不足3人,不构成本罪(可能涉寻衅滋事)。

类型二:驾车撞击是否属“持械”

l争议焦点:车辆、烈性犬等非常规工具是否算“械”?

l裁判规则:

1.持械本质:以常规使用方式足以致人伤亡;

2.车辆认定:驾车撞击属“持械斗殴”(兼具工具性与危险性);

3.限缩解释:日常物品(皮带、扫帚)以非常规方式致伤,不升格为持械。

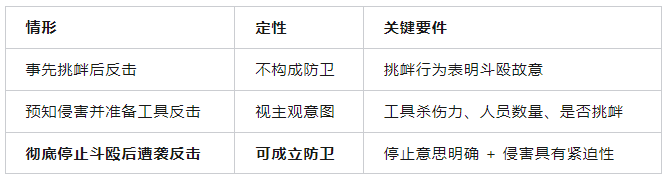

类型三:防卫反击的认定边界

l争议焦点:斗殴中能否成立正当防卫?

l裁判规则:

类型四:致人重伤、死亡的转化认定

l争议焦点:是否一律转化为故意杀人/伤害罪?

l裁判规则:

1.第292条第2款属注意规定:需主客观统一,符合故意杀人/伤害罪构成要件;

2.责任主体:

l首要分子对概括性故意导致的伤亡担责;

l共同加害人无法查清直接责任人时,全体担责;

3.实行过限:个别行为人超出共同故意范围造成伤亡,单独转化定罪。

类型五:仅一人动手的罪责认定

l争议焦点:双方纠集多人但仅一人动手是否构罪?

l裁判规则:

1.以整体行为评价代替动手人数统计;

2.双方均有斗殴故意且聚众达3人以上,即构罪;

3.未实际动手者若系首要分子或积极参加者,仍须担责。

类型六:犯罪未完成形态的认定

l争议焦点:是否存在预备、未遂?

l裁判规则:

1.着手标准:聚众完成并赶赴斗殴现场或约定地点;

2.未遂情形:已着手因意志外原因未实际斗殴(如对方撤离);

3.预备情形:为聚众联络人员、准备工具,未达着手阶段。

类型七:共同犯罪中的形态差异

l争议焦点:部分人未参与斗殴是否影响既遂?

l裁判规则:本罪系必要共犯,一方有人实施斗殴行为,该方所有首要分子与积极参加者均视为既遂。

类型八:轻伤者能否主张民事赔偿

l争议焦点:参与斗殴受轻伤能否获赔?

l裁判规则:

1.对自身轻伤后果无权主张赔偿(自陷风险);

2.造成对方轻伤的,可支持附带民事诉讼;

3.重伤/死亡案件适用混合过错责任(减轻加害人赔偿额)。

04

司法实践指引与法律依据

(一)核心法律规范

1.《刑法》第292条:罪状与刑罚体系

2.地方司法文件:

l江苏《办理聚众斗殴案件意见》(2009):明确“聚众”认定标准

l上海《办理聚众斗殴犯罪案件意见》(2006):细化转化犯规则

3.高法《量刑指导意见(二)》:明确加重情节量刑幅度

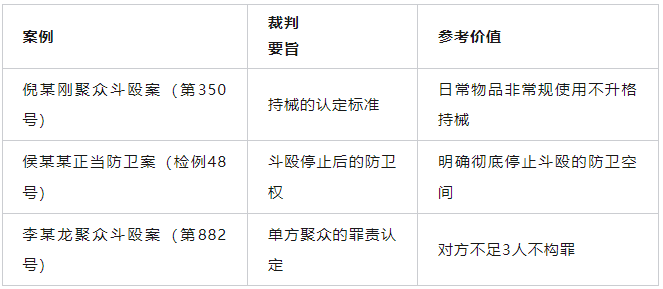

(二)典型参考案例

05

结语:类型化审判的司法平衡

聚众斗殴罪的裁判需在“秩序维护”与“责任限定”间寻求平衡:

1.严守构成要件:避免将普通互殴升格为聚众犯罪;

2.贯彻主客观统一:尤其在防卫意图、转化犯认定中;

3.区分责任层次:首要分子、积极参加者与一般参与者责任泾渭分明;

4.兼顾社会效果:对群体 性事件引发的斗殴,需溯源矛盾化解。

通过类型化规则构建,可有效破解“同案不同判”困局,实现法律效果与社会治理的统一。

本文作者