发布时间:2025-08-12

发布时间:2025-08-12

浏览量:279次

浏览量:279次

《常见罪名类型化——审判技能与实操指引》一书中阐明了型化审判作为司法实践的重要方法 论,为律师破解类案难题提供了全新视角。与传统“非黑即白”的抽象概念划分不同,类型化思维以“核心特征+变量要素”的动态模式解构案件,既能锁定行为本质(如违法性、主观故意),又兼容个案差异(如手段、动机)。对律师而言,其核心价值在于:构建案件坐标系(快速匹配法律规范)、预判裁判尺度(锚定类案量刑规律)及突破机械司法(精准论证罪名适配性)。这一思维模式要求律师在把握法律内核(如罪刑法定)的同时,保持对新型案件变种的敏锐度,通过“固定核心、弹性边界”的辩证思维,在类案迷局中开辟精准高 效的法律服务路径。掌握类型化审判方法,将成为律师提升专业竞争力的关键突破点。读罢此书,与诸君共享。

摘要

强奸罪作为严重侵犯妇女性自主权的犯罪行为,在我国刑法体系中占据重要地位。随着社会发展和司法实践的深入,强奸罪的认定标准、构成要件及审判规则不断演进,形成了较为完整的理论体系和实践框架。本文将从强奸罪的立法嬗变与构成要件解析入手,深入探讨性防卫能力削弱情形下的司法认定、威胁手段强奸的着手认定以及"二人以上轮奸"的司法认定等核心问题,并结合典型案例和新司法解释,全 面剖析强奸罪类型化审判的理论基础与实践难点,对强奸罪审判的未来发展趋势进行展望,以期为司法实践提供理论参考和实践指导。

强奸罪的立法嬗变与构成要件解析

我国强奸罪的立法沿革反映了社会观念和法律保护的进步历程。1979年《刑法》首 次对强奸罪作出明确规定,将其定性为严重侵犯妇女人身权利及性自由权的刑事犯罪。当时的立法对强奸罪的主体和对象进行了严格界定,将犯罪主体限定为年满14周岁、具备刑事责任能力的男性,而犯罪对象则仅 限于女性。这一规定体现了当时社会对性犯罪的基本认知和法律保护的重 点方向。

随着社会发展和司法实践的深入,强奸罪的立法规定逐渐显现出局限性。同性性侵害等新型犯罪形态的出现,暴露了传统立法在保护范围上的不足;而妇女作为潜在犯罪主体的可能性,也在学界引发了广泛讨论。值得注意的是,现行刑法中强奸罪的主体仍然限于男性,对于妇女能否成为强奸罪主体的问题,学者之间存在明显分歧。部分学者主张应扩大主体范围以应对复杂的社会现实,而保守观点则坚持传统立场的合理性。

强奸罪的构成要件体系呈现出多层次的特点。在犯罪主体方面,法律规定为一般主体,但实质上具有特殊主体的特征——仅 限于具备刑事责任的男性。女性只能以教唆犯或帮助犯的身份构成共犯,而不能成为实行正犯。关于丈夫能否成为强奸罪主体的问题,理论和实务界存在长期争议。司法实践对此持审慎态度:在正常婚姻关系存续期间,丈夫通常不被认定为本罪主体;但在长期分居或离婚诉讼期间,妻子的性自主权应得到更强保护,具体情况需要个案分析。

在主观方面,强奸罪要求行为人具有一般故意,即明知其行为会侵害妇女的性自主权,并希望或放任这种结果发生。值得注意的是,本罪并非目的犯,不要求行为人主观上具有奸淫目的或实现奸淫的意图。这一要件的设定体现了法律对性自主权保护的全 面性,避免了因证明特定目的而导致的保护漏洞。

客观要件表现为以暴力、胁迫或其他手段违背妇女意志强行发生性行为。暴力手段包括殴打、捆 绑等有形强制;胁迫手段涵盖威胁、恐吓等精神强制;其他手段则指与暴力、胁迫具有同等强制性的方式,如麻醉、欺骗等。法律特别强调,认定强奸罪不能以被害妇女有无反抗表示作为必要条件,这一规定有效解决了实践中因被害人反应不明显而导致的认定困难。

针对幼女保护,我国刑法设立了特殊规则。只要与不满14周岁的幼女发生性关系,无论其是否同意,均构成强奸罪,并应从重处罚。2013年《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》进一步细化了"明知"的认定标准,为司法实践提供了明确指引。对于不满12周岁的被害人,直接推定行为人"明知";对12至14周岁的被害人,则需综合身体发育、言谈举止等因素判断行为人是否"应当知道"。

法定刑升格情节的认定体现了对严重强奸犯罪的从严惩处。2023年《关于办理强奸、猥亵未成年人刑事案件适用法律若干问题的解释》详细列举了"情节恶劣"的情形,包括特殊职责人员作案、严重摧残凌 辱、非法拘禁、利用毒品控制、长期实施等。这些规定反映了司法机关对未成年人特殊保护的立场,也为量刑规范化提供了依据。

性防卫能力削弱情形下的强奸罪司法认定

性防卫能力削弱案件在司法实践中呈现出特殊的复杂性。传统理论将性防卫能力简单二分为"有"或"无",但随着精神医学和司法鉴定学的发展,2020年《精神障碍者性自我防卫能力评定指南》确立了三分法:有性自我防卫能力、性自我防卫能力削弱和无性自我防卫能力。这种细分虽然提高了评估的科学性,但也带来了司法认定的新挑战,特别是在"削弱"状态下如何判断妇女真实意愿的问题。

司法实践中存在明显的简化处理倾向。许多法院只要确认行为人明知对方系精神疾病患者而与其发生性关系,就直接认定为强奸罪,不再深入考察性防卫能力的具体状态。这种倾向在赵某丰、郑某梁强奸案等典型案例中表现明显,法院主要依据行为人明知被害人精神异常的事实作出有罪判决,而将性防卫能力评定置于次要地位。更有甚者,部分法院直接以"部分性防卫能力"作为定罪依据,如朱某荣案中,法院仅凭"与具有部分性防卫能力的妇女发生性关系"就判定强奸罪成立。

这种司法实践源于对1984年《高人民法院、高人民检察院、公安部关于当前办理强奸案件中具体应用法律的若干问题的解答》的路径依赖。虽然该《解答》已于2013年废止,但其"明知妇女是精神病患者或者痴呆者而与其发生性行为的,都应以强奸罪论处"的精神仍在实践中延续。值得注意的是,现行实践已突破《解答》限定的"痴呆者(程度严重的)"范围,将轻度精神发育迟滞患者也纳入保护,反映出保护范围扩大化的趋势。

过度简化的处理方式可能带来双重弊端。一方面,对被告人存在不合理入罪的风险,忽视了对行为人主观恶性和客观危害的细致考察;另一方面,在保护名义下可能实际侵害了精神障碍妇女的正当性权利。这种"一刀切"的做法实质上剥夺了部分具有限 制行为能力的妇女的性自主权,导致公权力过度干预私人领域,背离了强奸罪保护性自主权的立法初衷。

科学的裁判规则应当回归强奸罪的本质标准,建立分层认定体系。第 一层次是直接判断妇女是否同意发生性关系。在存在明确拒绝或反抗的案件中,无论妇女精神状况如何,均可直接认定违背意志;对精神正常妇女在醉酒等状态下被侵犯的案件,可直接认定为"其他手段"强奸,均无需性防卫能力评定。

第二层次是基于认知能力的同意效力判断。对幼女适用严格保护原则,只要发生性关系即构成强奸;对严重精神障碍者(如中度以上精神发育迟滞),若行为人明知其状态而利用,可认定为"其他手段"强奸。这一层次的认定只需精神鉴定,无需专门性防卫能力评定,避免案件复杂化。

第三层次是综合判断性自主权是否受到实质侵害。这一层次专门针对性防卫能力"削弱"的复杂情形,要求司法机关不能仅凭鉴定结论定罪,而应综合考察:行为手段的性质、双方关系背景、行为人认知状态、妇女反应表现等多重因素。特别是对性欲亢进等特殊精神障碍患者,更需审慎区分加害与受害关系,避免将实际上的"被动方"错误认定为犯罪者。

证据审查方面应建立全 面评估机制。除常规证据外,需重 点审查:被害人日常表现与精神状况的证人证言;案发过程中的具体反应记录;医疗和鉴定材料的完整性与科学性;行为人认知状态的客观依据等。对鉴定意见应保持必要审查意识,特别是当不同鉴定结论存在矛盾时,应通过专家辅助人等方式进行专业判断。

在价值平衡上,应兼顾特殊保护与权利保障的双重需求。一方面,对真正处于弱势的精神障碍妇女给予倾斜保护;另一方面,避免以保护之名不当限 制具有部分行为能力者的性自主权。司法裁量应当立足于个案正义,在医学证据基础上,结合社会常理和生活经验进行综合判断,实现法律效果与社会效果的统一。

以威胁手段强奸妇女的着手认定与"二人以上轮奸"的司法认定

以威胁手段实施强奸的着手认定问题在理论上存在明显分歧。与暴力手段的直接性不同,威胁手段具有时空分离性,可能通过电话、短信、网络等多种方式远程实施,这使得着手时点的判断变得复杂。在陈某强奸案中,这种分歧得到充分体现:被告人通过发送裸照威胁被害人,当被害人被 迫来到酒店时被抓获,对于行为是构成犯罪未遂还是预备,存在截然不同的观点。

传统理论认为强奸罪由手段行为(暴力、胁迫等)和目的行为(性交)组成,据此推论只要实施威胁行为即可认定着手。但这种观点在实践中面临挑战,可能导致"跨越时空的强奸"这一不合理现象,即行为人与被害人尚未见面即可认定犯罪着手,明显违背刑法常识。相比之下,更为合理的认定标准应当要求行为人与被害人发生实际接触并形成控制关系,使性侵害具有现实、紧迫的危险性。

科学的着手认定应当坚持实质危险性标准。具体而言:以暴力手段强奸的,开始实施压制被害人反抗的行为时为着手;以灌酒、麻醉等手段的,当被害人处于不能反抗状态且行为人开始实施与性交直接相关的行为时为着手;而以威胁手段的,只有当行为人实际接触被害人并完全控制局面,使性交行为具有即时发生可能时,才能认定为着手。在陈某案中,被告人虽实施了威胁行为,但双方尚未实际接触,被害人仍有一定自主空间,宜认定为犯罪预备而非未遂。

证据审查方面需重 点关注威胁内容的实质性和控制程度的紧密性。关键证据包括:威胁信息的原始载体(手机、电脑等);通讯记录和时间节点;被害人反应的可信度;双方实际接触的程度等。电子数据的固定和提取尤为重要,需保证证据链条的完整性,避免因取证不规范导致事实认定偏差。

"二人以上轮奸"的司法认定存在理论争议和实践困惑。核心争议在于轮奸情节属于量刑规则还是加重的犯罪构成。这一区分直接影响轮奸未遂能否成立的问题。实践中典型困境如:多人共谋轮奸,部分人得逞而部分未遂时,如何认定各行为人责任?这既涉及共同犯罪理论,也关乎对轮奸保护法益的准确理解。

轮奸认定的法益侵害本质在于对被害人多重性自主权的连续侵害。每次性侵行为都是独立的法益侵害,因此轮奸情节应首先理解为加重的犯罪构成,允许存在未遂形态。在此基础上,当多人均既遂时才适用十年以上的法定刑升格,这又体现了其作为量刑规则的一面。这种双重性质的理解能更好适应实践中的复杂情况。

具体裁判规则应当区分不同情形:当两人共谋轮奸,一人既遂一人未遂时,基于共同犯罪"部分实行全部责任"原则,两人均构成强奸既遂,但因轮奸事实未完成,均属轮奸未遂,可在三年以上十年以下量刑,并考虑犯罪情节轻重差异;当三人以上共谋,两人既遂一人未遂时,因已实现"二人以上轮奸"的法益侵害,应适用十年以上法定刑,但对未遂者可酌情从轻处罚,若作用显著轻微还可考虑认定为从犯。

证据审查需注重共谋故意的证明。关键证据包括:各行为人之间的意思联络证据(如通讯记录、证人证言);作案过程中的协同行为表现;对被害人造成的连续侵害事实等。缺乏充分证据证明共谋故意的先后强奸行为,不能认定为轮奸,只能作为单独犯罪处理。

在价值衡量上,轮奸认定应平衡从严惩处与责任相当原则。一方面,对真正构成轮奸的犯罪行为应依法严惩,体现对妇女性自主权的强化保护;另一方面,避免过度扩张轮奸的认定范围,确保罚当其罪。特别是对未成年人参与的群体性犯罪,需在保护被害人 权益的同时,兼顾对未成年犯罪者的教育挽救方针。

司法解释的演进反映了认定标准的精细化。2023年新出台的《关于办理强奸、猥亵未成年人刑事案件适用法律若干问题的解释》对轮奸认定作出了更为明确的规定,强调共同故意的必要性,并针对未成年人参与的情形设置了特殊规则,体现了立法者对实践争议的回应和对未成年人保护的双重关注。

强奸罪审判的法律依据、典型案例与发展趋势

强奸罪审判的法律规范体系呈现出层级分明的特点。以《刑法》第236条为核心,通过司法解释和规范性文件不断细化操作规则。2006年《高人民法院关于审理未成年刑事案件具体应用法律若干问题的解释》首 次对未成年人涉强奸案件作出专门规定;2013年《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》强化了对未成年被害人的保护;2023年新颁布的《关于办理强奸、猥亵未成年人刑事案件适用法律若干问题的解释》则进一步系统化、精细化,成为当前审判实践的重要指引。

典型案例对统一裁判标准具有指导价值。樊某、刘某龙故意杀人、强奸案(《高人民法院公报》1985年第1期)确立了强奸致人死亡案件的量刑标准;陆某昌等强奸案(《高人民检察院公报》1999年第4期)明确了共同强奸的认定规则;李某国强奸案(《刑事审判参考》第946号案例)对"胁迫手段"的认定提供了参考;何某强奸案(第978号案例)则涉及未成年人强奸案件的特殊考量。这些案例从不同角度丰富了强奸罪的司法实践智慧。

司法鉴定规范的发展为审判提供了科学支撑。2020年《精神障碍者性自我防卫能力评定指南》将性防卫能力细分为三级,取代传统的"有或无"二分法,使鉴定结论更加精确;同时对鉴定程序、标准和方法作出统一规定,提高了鉴定意见的可靠性和公信力,为法院准确认定精神障碍患者的性侵案件奠定了专业基础。

证据规则体系不断完善。针对强奸案件证据易逝性和单一性的特点,司法机关逐步建立了专门的取证、固证和审查规则。强调对电子数据、生物检材等客观证据的及时固定;对被害人陈述采取特殊保护措施,避免二次伤害;建立多部门协作机制,确保从侦查到审判各环节的证据标准统一。这些规则既保障了案件质量,也体现了对被害人的人文关怀。

强奸罪审判面临的主要挑战包括:新型犯罪形态的不断涌现,如网络胁迫、药物控制等非暴力手段的增加;证明标准把握的困难,特别是在双方存在特殊关系或证据单薄的案件中;被害人 权益保护与被告人正当程序权利的平衡问题;量刑均衡性的维护,避免同案不同判现象等。这些挑战要求司法机关在坚守法律底线的同时,保持必要的灵活性和适应性。

未来强奸罪审判可能呈现以下发展趋势:保护范围将从传统女性向多元主体扩展,逐步涵盖男性受害者和多元性别群体;犯罪手段认定将更加注重实质危害性,而非局限于形式要件;被害人 权利保障机制将更加系统化,建立从报案到执行的全流程保护;量刑规范化程度将不断提高,通过智能辅助系统促进裁判尺度统一;国际交流与合作将日益加强,吸收借鉴域外有益经验。

理论创新将为实践发展提供支撑。期待在以下领域取得突破:性自主权内涵的深化研究,为立法完善奠定基础;证明规则体系的科学建构,平衡打击犯罪与保障人 权的关系;被害人学研究的本土化应用,优化司法保护措施;刑事政策与个案正义的协调机制,实现法律效果与社会效果的统一;跨学科研究方法的应用,融合法学、医学、心理学等多学科智慧。

司法改革举措将进一步推动强奸罪审判的专业化。包括:建立专门的性侵案件审判团队,提高审理专业化水平;完善专家辅助人制度,强化对专业问题的审查能力;优化被害人询问方式,推广一次性询问原则;健全判后帮教机制,促进犯罪者回归社会;加强司法公开与法治宣传,发挥典型案例的引导作用。

社会共治体系的构建至关重要。需要:强化家庭、学校和社会的性教育责任,从源头预防犯罪;完善多机构协作机制,形成保护合力;发挥社会组织作用,提供心理辅导和法律援助;加强网络平台监管,遏制新型性犯罪传播;营造尊重女性、保护弱势的社会氛围,从根本上减少犯罪诱因。

综上所述,强奸罪类型化审判是一个不断发展的系统工程,需要立法、司法、执法和社会各界的共同努力。通过完善法律规范、统一裁判标准、创新审判机制、强化社会预防,构建科学完备的性犯罪防治体系,切实保障公民性自主权,维护社会公平正义。未来应当在保持对严重性犯罪高压态势的同时,更加注重精准打击、权利保障和社会关系的修复,实现刑事司法的多元价值目标。

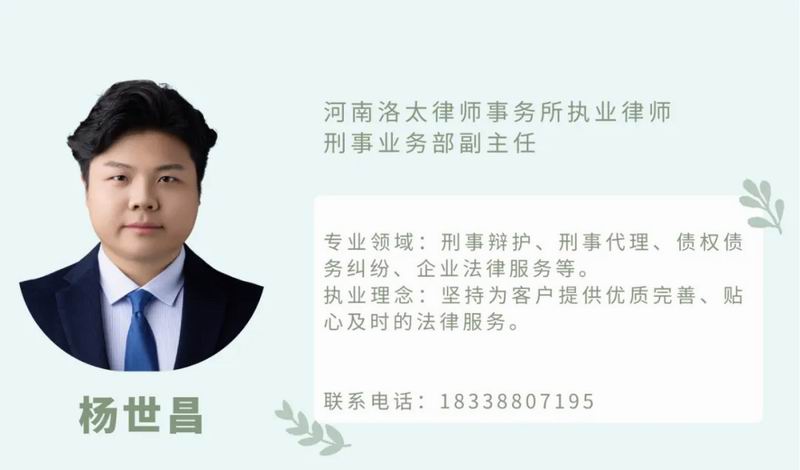

本文作者