发布时间:2025-05-07

发布时间:2025-05-07

浏览量:226次

浏览量:226次

虚假诉讼罪是《刑法》修正案九新增罪名,概念是“以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益”。2018年10月1日实施的《高人民法院、高人民检察院关于办理虚假诉讼案件适用法律问题的解释》(下文简称《2018解释》)和2021年3月10日实施的《高人民法院、高人民检察院、公安部、司法部关于进一步加强虚假诉讼犯罪惩治工作的意见》(下文简称《2021》意见)两个司法解释的出台,对虚假诉讼罪的行为方式进行了限定。将虚假诉讼罪限定为“无中生有型”,司法实践中需要正确理解本罪中“无中生有”的内涵,充分运用刑事手段有效惩治各类虚假诉讼犯罪,既不能不当限缩规制对象,也不可盲目扩大打击范围。

《2018解释》中对于“以捏造的事实提起民事诉讼”进行了列举式限定,在第 一条第 一项中,列举了七项,并且在第二款中规定:“隐瞒债务已经全部清偿的事实,向人民法院提起民事诉讼,要求他人履行债务的,以‘以捏造的事实提起民事诉讼’论。”

所以,虚假诉讼的行为主要是“捏造”,捏造的含义是“假造事实”、“凭空编造”,有“无中生有”之意。“捏造的事实”,是指凭空编造的不存在的事实。虚假诉讼的本质在于单方或者与他人恶意串通,通过诉讼手段非法侵害他人财物并且妨害司法秩序。

从文义上理解,“捏造”一般是指无中生有、凭空虚构,完全没有依据、仅靠自己的主观想像臆造事物,与“杜撰”“虚构”等属于同义词。从文义 解释的角度出发,虚假诉讼犯罪行为原则上应当限定为使民事法律关系从无到有的情形。另外,刑法第二百四十三条关于诬告陷害 罪的规定、第二百四十六条关于诽谤 罪的规定等多个条文均使用了“捏造”一词,理论和实践中均认为,上述刑法条文中的“捏造”均是指无中生有、凭空虚构特定事实。根据体系解释原则,除有特殊理由外,不同刑法条文中的同一词语的含义应当尽量保持一致,因此,虚假诉讼罪中的“捏造”也应限定为无中生有、凭空虚构。对既有民事法律关系进行部分篡改的行为,不应认定为虚假诉讼罪。(摘自周峰、李加玺,《虚假诉讼罪具体适用中的两个问题》,摘自《人民法院报》2019年09月12日(第六版))

如果民事纠纷客观存在,行为人对具体数额、期限等事实作夸大、隐瞒或虚假陈述的,不属于这里的“捏造”。以捏造的事实提起民事诉讼,是指通过伪造书证、物证、恶意串通、指使证人作假证言等手段,以凭空捏造的根本不存在的事实为基础,向法院提出诉讼请求,要求法院作出裁判。(摘自:《<中华人民共和国刑法修正案(九)>释解与适用》,雷建斌主编,全国人大常委会法制工作委员会刑法室编著,人民法院出版社2015年出版,第278-279页。

《2018解释》第二款是在第 一款列举了“捏造”的其中情形之后,明确了“隐瞒”的行为可能被评价为“捏造”,但是必须注意一个关键的词语“全部清偿”,也就是说隐瞒债务已经“全部清偿”的事实,才可能以“捏造”行为,假如隐瞒的是“部分清偿”的事实,不能以“以捏造的事实提起民事诉讼”论。举例说明:债务为100万,归还其中50万,债权人起诉要求归还100万,并不属于以“以捏造的事实提起民事诉讼”论,假如债务为100万,已经归还100万,仍然起诉要求归还100万,则可以被评价为以“以捏造的事实提起民事诉讼”论。

关于“部分篡改型”行为的定性问题,2020年1月8日浙江省高 级人民法院发布浙高法【2020】3号通知《关于办理虚假诉讼刑事案有关问题的解答》中的解答如下:

对“部分篡改型”行为应如何处罚?

从司法解释规定看,对于隐瞒债务已经全部清偿的事实,向人民法院提起民事诉讼,要求他人履行债务的,属于“以捏造的事实提起民事诉讼”,即“无中生有”型行为以虚假诉讼罪追究刑事责任是明确的。但对于隐瞒债务已经部分清偿的事实,要求他人履行债务的,向人民法院提起民事诉讼,即“部分篡改型”行为是否属于“以捏造的事实提起民事诉讼”,进而追究行为人虚假诉讼的刑事责任,司法解释没有明确规定。从文义 解释、体系解释的角度看,“部分篡改型”行为不构成虚假诉讼罪,当该行为符合其他犯罪构成要件时,可以其他犯罪定罪处罚。“部分篡改型”行为一般不构成诈骗罪。但在“套路贷”过程中,通过隐瞒部分债务已经偿还的事实,或者虚构部分事实、篡改证据部分内容,向人民法院提起诉讼,要求他人履行虚高债务的,因其行为特征从整体上表现为以非法占有为目的,可以以诈骗罪定罪处罚。

即,“部分篡改”型行为不属于“无中生有”型行为,并非“隐瞒已经全部清偿的事实”,不能按照虚假诉讼定罪。并且在认定构成其他犯罪时,也应当满足“非法占有为目的”和“虚高债务”、“篡改部分证据内容”等条件同时具备的情形。

“妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益”是虚假诉讼罪对于危害结果的要求,如果没有造成“妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益”的危害后果,也不应当追究虚假诉讼的刑事责任。

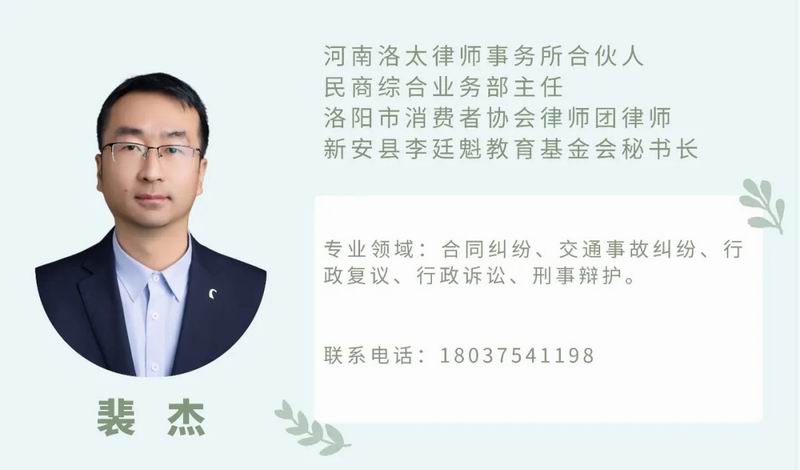

本文作者