发布时间:2025-06-03

发布时间:2025-06-03

浏览量:259次

浏览量:259次

类型化审判作为司法实践的重要方法 论,为律师破解类案难题提供了全新视角。与传统“非黑即白”的抽象概念划分不同,类型化思维以“核心特征+变量要素”的动态模式解构案件,既能锁定行为本质(如违法性、主观故意),又兼容个案差异(如手段、动机)。对律师而言,其核心价值在于:构建案件坐标系(快速匹配法律规范)、预判裁判尺度(锚定类案量刑规律)及突破机械司法(精准论证罪名适配性)。这一思维模式要求律师在把握法律内核(如罪刑法定)的同时,保持对新型案件变种的敏锐度,通过“固定核心、弹性边界”的辩证思维,在类案迷局中开辟精准法律服务路径。掌握类型化审判方法,将成为律师提升专业竞争力的关键突破点。

01

帮信罪立法沿革与司法现状

(一)立法演变

1.1997年《刑法》

l第285条(非法侵入计算机信息系统罪)、第286条(破坏计算机信息系统罪)首 次确立网络犯罪基础框架。

l立法背景:应对计算机技术普及初期的系统安全威胁(参考《中国刑法立法文献资料精选》)。

2.2009年《刑法修正案(七)》

l新增第285条第2款(非法获取计算机信息系统数据罪、非法控制计算机信息系统数据罪)、第3款(提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪)。

l修订意义:打击“黑客工具”产业链(高法《刑事审判参考》第852号案例解读)。

3.2015年《刑法修正案(九)》

l增设第287条之二(帮助信息网络犯罪活动罪),明确“明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助”的刑事责任。

l立法说明:全链条打击网络犯罪(全国人大常委会《关于〈刑法修正案(九)〉草案的说明》)。

4.配套法律体系

l《网络安全法》第27条:禁止为网络犯罪提供技术支持。

l《反电信网络诈骗法》第25条:细化支付结算类帮助行为的法律责任。

(二)司法现状

1.案件数量

l高检2021年工作报告:全年起诉帮助信息网络犯罪活动罪13万人,案件量同比上升21.5%,位列刑事案件第三(前两位为危险驾驶罪、盗窃罪)。

2.被告人特征

l年轻化:18-30岁占比72%(高法《电信网络诈骗犯罪司法大数据专题报告》)。

l职业分布:在校学生、自由职业者占比较高,部分涉案人员因兼职“办卡”“养号”误入歧途(参考“断卡”行动典型案例通报)。

3.争议焦点

l罪名竞合:与掩饰、隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪共犯的界限(如“两高一部”《关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要》)。

l证据标准:被帮助对象未到案时,如何通过资金流水、聊天记录等间接证据定罪(高法指导案例第145号)。

02

帮信罪构成要件深度解析

(一)主体要件

1.一般主体

l自然人:年满16周岁(《刑法》第17条)。

l单位犯罪:对单位判处罚金,并追究直接责任人员责任(《刑法》第287条之二第2款)。

2.特殊出罪规则

l《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(法发〔2016〕32号)第(五)项:

¡未成年人、在校学生初犯且认罪悔罪的,可依法从宽处理;

¡情节显著轻微危害不大的,不以犯罪论处(如仅提供单张银行卡且未获利)。

(二)客体要件

1.双重法益结构

l主要客体:信息网络安全管理秩序(《刑法》第287条之二的立法目的)。

l次要客体:公民人身、财产权益(高法《关于审理帮助信息网络犯罪活动刑事案件适用法律若干问题的解释》第12条)。

2.量刑规则

l从重情节:同时造成他人重伤、死亡或重大财产损失(参考《刑事审判参考》第1381号案例)。

(三)主观要件

1.“明知”认定标准

l《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2019〕15号)第11条:

¡七种推定明知情形(如交易价格/方式明显异常、逃避监管措施、接到举报后不履行法定管理职责等)。

l排除规则:

¡未提供相反证据的,不得仅以行为人辩解“不知情”推翻推定(高法指导案例第146号)。

2.与共犯的区分

l特定罪名共犯:需明知被帮助对象实施的具体犯罪(如传播淫秽物品牟利罪),否则仅定帮信罪(《刑事审判参考》第1302号案例)。

l一般共犯:需双向通谋(如与诈骗团伙约定分成比例),否则不构成共同犯罪(高法《电信网络诈骗意见》第4条)。

(四)客观要件

1.行为类型

l技术支持:包括服务器托管(如“跑分平台”技术维护)、通讯传输(如搭建“GOIP”设备)。

l支付结算:涵盖银行卡、第三方支付账户、虚拟货币交易(央行《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》)。

2.“情节严重”认定

l基础标准(法释〔2019〕15号第12条):

¡为3个以上对象提供帮助;

¡支付结算金额20万元以上;

¡违法所得1万元以上。

l特殊标准:

¡被帮助对象实施的犯罪造成被害人及其近亲属死亡、重伤、精神失常(高法《关于审理帮信案件量刑指引(试行)》第8条)。

03

类型化裁判规则与案例

(一)类型一:为电信诈骗提供“手机口”通讯传输

l争议焦点:定帮信罪、诈骗罪共犯或竞合?

l典型案例:张某帮信案((2022)浙0302刑初456号)

¡行为特征:利用VOIP设备帮助境外诈骗团伙伪装本地号码。

¡裁判要旨:

n主观上仅需概括明知他人实施犯罪,不要求知晓具体罪名;

n客观上符合“通讯传输”要件,定帮信罪而非诈骗罪共犯;

n涉案通话时长达500小时,属“情节特别严重”,判处有期徒刑2年。

l裁判规则:

¡帮助预备行为(非实行行为)定帮信罪。

¡主观仅为“概括明知”,未参与分赃或形成稳定协作。

¡情节严重标准参照通讯传输类(如危害后果兜底条款)。

(二)类型二:发送刷单诈骗信息

l争议焦点:帮信罪vs.非法利用信息网络罪。

l典型案例:李某非法利用信息网络案((2021)苏0506刑初789号)

¡争议焦点:帮信罪与非法利用信息网络罪竞合。

¡裁判规则:

n发送信息系诈骗预备行为,尚未达到“着手”阶段,定非法利用信息网络罪;

n两罪区分关键:行为是否具备“广泛帮助性”(参考《刑事审判参考》第1360号案例)。

l裁判规则:

¡信息发送系诈骗预备行为,定非法利用信息网络罪。

¡两罪区分:行为方式(特定网站/群组设立vs.广泛帮助)、关联行为审查标准(行为犯vs.需被帮助对象着手)。

(三)类型三:提供银行卡转移赃款

l争议焦点:帮信罪vs.掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

l典型案例:王某帮信案((2023)粤0304刑初123号)

¡行为模式:提供5张银行卡接收诈骗资金,流水金额300万元。

¡裁判要点:

n资金进入一级账户即完成支付结算,定帮信罪;

n若参与后续转账(如通过人脸识别协助取现),则构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪(高法《“断卡”行动会议纪要》第3条)。

l裁判规则:

¡事前/事中帮助(一级卡接收资金)定帮信罪。

¡事后转移(多级卡刷脸转账)定掩饰、隐瞒罪。

¡主观明知差异:帮信罪只需知资金非法,掩饰罪需确知系犯罪所得。

(四)类型四:提供引流微信群

l争议焦点:帮信罪vs.侵犯公民个人信息罪。

l典型案例:周某侵犯公民个人信息案((2022)京0108刑初234号)

¡裁判逻辑:

n非法获取并出售微信群二维码,同时触犯帮信罪与侵犯公民个人信息罪;

n择一重罪,依《刑法》第253条之一判处有期徒刑3年。

l裁判规则:

¡想象竞合:一行为侵犯双重法益,从一重罪(侵犯公民个人信息罪量刑更高)。

¡法益差异:网络秩序vs.公民个人信息安全。

(五)类型五:“黑吃黑”劫取赃款

l争议焦点:供卡行为与掐卡行为罪数认定。

l典型案例:赵某抢劫、帮信案((2021)渝0103刑初567号)

¡行为事实:先提供银行卡帮信,后以暴力威胁截留赃款20万元。

¡裁判规则:

n数罪并罚(帮信罪+抢劫罪),排除牵连关系;

n截留赃款单独评价,不抵扣退赔金额(高法《关于涉诈资金处置若干问题的批复》)。

l裁判规则:

¡数罪并罚(帮信罪+抢劫罪等)。

¡牵连关系不成立:供卡非掐卡必要手段,二者无类型化关联。

04

关联法律法规与典型案例

(一)核心法律文件

1.核心法律

l《刑法》第287条之二(帮信罪)、第312条(掩饰、隐瞒犯罪所得罪)。

2.司法解释

l两高《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2019〕15号)。

l两高一部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(法发〔2016〕32号)。

3.地方指引

l浙江省高院《关于办理电信网络诈骗案件若干问题的解答》(浙高法〔2022〕45号):细化支付结算金额计算规则。

l广东省高院《“断卡”行动证据指引》:明确聊天记录、IP地址的取证标准。

(二)典型案例索引

1.赵某帮信案(2019高法典型案例):明确“明知”推定规则。

2.隆某柒帮信案(2022高法典型案例):支付结算型帮助的定罪逻辑。

3.薛某帮信案:涉及通讯传输技术支持的情节严重认定。

05

实务操作指引

1.辩护策略

l挑战“明知”推定:举证证明行为人存在认知障碍(如文化程度低)或交易合理性(如市场价格波动)。

l量刑协商:对初犯、偶犯且退赃退赔的,争取适用缓刑(参考(2023)沪0104刑初89号判决)。

2.合规建议

l企业风控:建立网络服务审核机制(如《网络安全法》第21条要求的日志留存制度)。

l个人防范:警惕“兼职办卡”“代购虚拟货币”等高风险行为(公安部《防范帮信罪宣传手册》)。

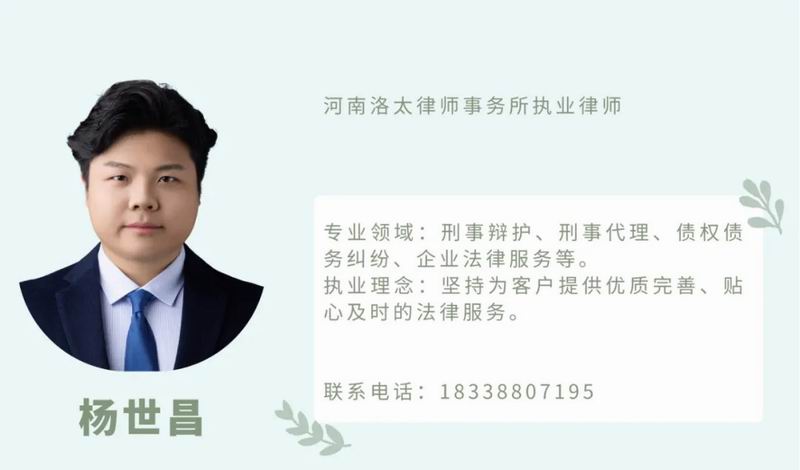

本文作者