发布时间:2025-06-04

发布时间:2025-06-04

浏览量:247次

浏览量:247次

近期,智联招聘发布的《2025职场人通勤体验调查报告》显示,超80%职场人将远程办公列为解决通勤压力的方案,北上广深等一线城市通勤平均耗时已达67分钟/天。随着混合办公模式常态化,企业一边享受着用工成本降低、员工留存率提升的红利,一边却面临着核心数据泄露风险——居家办公的物理隔离,正在成为商业秘密保护的“天然漏洞”。一起涉及某科技公司员工居家办公期间泄露核心代码的案件,如一声警钟,在商业领域中回荡,提醒着我们必须重视远程办公中的法律风险。

01

案情简介

某头部科技公司资 深工程师孙某某,正是远程办公浪潮中的一员。他利用居家办公的便利性,通过分阶段批量下载、多设备转移等方式,将公司核心代码拷贝至私人电脑,并与离职员工王某某成立竞争公司,试图以商业秘密换取市场份额。尽管法院终判令其赔偿90万元,但企业因技术泄露导致的市场信任危机,远非金 钱可以衡量。

02

法律解读

从法律视角看,远程办公中的商业秘密保护并非无章可循:

1.侵权认定标准

根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条,经营者不得实施侵犯商业秘密的行为,包括以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密,以及披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密等。因此,无论是通过电子侵入、恶意下载,还是违规披露、使用商业秘密,只要未经授权且损害企业利益,均构成侵权。本案中,员工孙某某在居家办公期间,分阶段、长期将公司核心代码转移至私人设备,超出了合理使用范围,其行为符合侵犯商业秘密的构成要件。

2.举证责任与策略

根据“谁主张,谁举证”原则,企业需主动收集侵权证据。除传统的文件、通信记录外,远程办公场景下的云端操作日志、设备使用记录、IP访问轨迹等电子证据尤为关键。必要时,可借助专业技术手段进行数据恢复与取证公证。本案中,公司通过调查收集到孙某某删除操作日志、接受竞争公司转账等间接证据,结合时间关联性,形成了完整的证据链,才得以维权成功。

03

律师提醒

作为长期服务企业的专业法律团队,我们深知商业秘密是企业的“生命线”。针对远程办公风险,企业应当构建三维防护体系,筑牢保密屏障:

1.扎紧“制度篱笆”:完善《商业秘密管理制度》,明确远程办公设备使用规范、数据访问权限、文件加密要求;通过《保密协议》《竞业限 制协议》固化员工责任,将保密义务延伸至离职后。

2.织密“数字天网”:采用加密软件、水印追踪等技术手段,实现数据全生命周期管控;部署行为审计系统,实时监控敏感操作,让侵权行为无处遁形。

3.拧紧“思想阀门”:定期开展法律培训与案例警示,强化员工保密意识;设立举报奖励机制,让每位员工成为商业秘密的“守护者”。

若不幸发现商业秘密泄露,企业应立即启动应急响应:第 一时间固定侵权证据,避免数据被销毁或篡改;同时,委托律师发送律师函,明确侵权后果,争取协商解决;必要时提起诉讼或刑事报案,让法律为企业撑腰。

04

结语

远程办公不是商业秘密的“法外之地”!在数字化浪潮中,唯有以法律为盾、以技术为矛,方能守护企业核心竞争力。相信在企业和员工的共同努力下,定能营造一个安全、有序的商业环境,让远程办公在合法、合规的轨道上发挥出更大的价值。

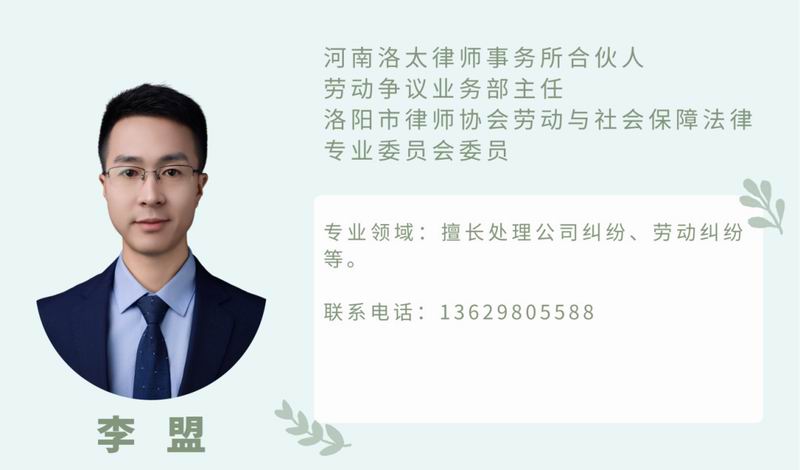

本文作者