发布时间:2025-06-05

发布时间:2025-06-05

浏览量:305次

浏览量:305次

《常见罪名类型化——审判技能与实操指引》一书中阐明了型化审判作为司法实践的重要方法 论,为律师破解类案难题提供了全新视角。与传统“非黑即白”的抽象概念划分不同,类型化思维以“核心特征+变量要素”的动态模式解构案件,既能锁定行为本质(如违法性、主观故意),又兼容个案差异(如手段、动机)。对律师而言,其核心价值在于:构建案件坐标系(快速匹配法律规范)、预判裁判尺度(锚定类案量刑规律)及突破机械司法(精准论证罪名适配性)。这一思维模式要求律师在把握法律内核(如罪刑法定)的同时,保持对新型案件变种的敏锐度,通过“固定核心、弹性边界”的辩证思维,在类案迷局中开辟精准法律服务路径。掌握类型化审判方法,将成为律师提升专业竞争力的关键突破点。读罢此书,与诸君共享。

01

诈骗罪基础构成要件

1.主观要件:非法占有目的(直接故意)

2.客观行为:虚构事实/隐瞒真相→被害人陷入错误认识→基于错误处分财产→行为人取得财物→被害人财产损失

3.立案标准:

l普通诈骗:3000元以上(数额较大)

l电信诈骗:3000元以上(数额较大)、3万以上(数额巨大)、50万以上(数额特别巨大)

02

九大类型化裁判规则与典型案例

类型一:财物失控型(既遂标准争议)

l争议焦点:以被害人失控还是行为人控制财物为既遂标准?

l裁判规则:行为人实际控制财物才构成既遂(控制说)。被害人虽失控但财物未被行为人控制的(如被公权力冻结),属未遂。

l典型案例:王某杰诈骗案(《刑事审判参考》第1065号)

法院扣押的财物未转移至行为人控制,不认定既遂。

类型二:帮助取款行为定性(共犯vs掩饰犯罪)

l争议焦点:帮助电信诈骗分子取款,构成诈骗共犯还是掩饰犯罪?

l裁判规则:

¡构成共犯:长期合作形成固定分工(如多次取款),视为参与诈骗环节;

¡构成掩饰犯罪:仅事后单次取款,未参与诈骗实行行为。

l依据:两高一部《电信网络诈骗意见》第4条(八)项。

类型三:诱骗参赌行为(赌博罪vs诈骗罪)

l争议焦点:设赌局控制输赢结果是否属于诈骗?

l裁判规则:

¡诈骗罪:输赢完全由行为人操控(无偶然性);

¡赌博罪:仅通过概率获利(如“出千”但不完全控制结果)。

l典型案例:黄某诈骗案(《高人民法院公报》2007年第8期)

虚构赌局控制输赢骗取财物,构成诈骗罪。

类型四:表见代理骗财(诈骗罪vs职务侵占罪)

l争议焦点:利用职务便利骗财,被害人是单位还是交易相对方?

l裁判规则:

¡职务侵占罪:构成表见代理→财物归属单位→行为人侵占本单位财产;

¡诈骗罪:不构成表见代理→相对方直接损失。

l对比案例:

¡虞某强案(第484号):表见代理成立,定职务侵占;

¡杨某案(第1218号):款项汇入个人账户,不构成表见代理,定诈骗罪。

类型五:合同诈骗与普通诈骗的界限

l争议焦点:利用合同诈骗一律定合同诈骗罪?

l裁判规则:同时符合两项条件才构成合同诈骗罪:

1.合同系市场经济活动中签订;

2.合同是导致被害人处分财产的主要原因。

l反例:民间借贷中虚构借款用途骗钱,定普通诈骗罪(吴某等诈骗案,第1264号)。

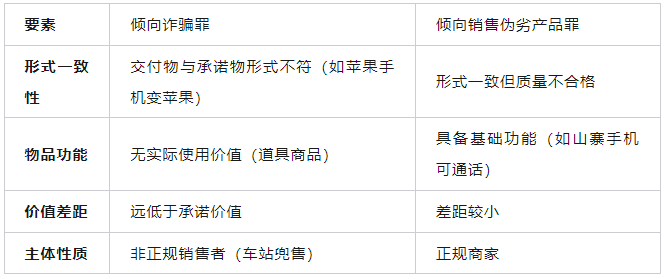

类型六:交易型诈骗vs销售伪劣产品罪

l争议焦点:以假充真交易如何定性?

l四要素综合判断规则:

l典型案例:阚某诈骗案(第1373号)

将普通普洱茶冒充收藏级出售,被害人目的(收藏投资)落空,定诈骗罪。

类型七:退款后诈骗数额认定

l争议焦点:案发前归还的钱款是否扣除?

l裁判规则:

¡不扣除:有证据证明还款时仍具非法占有目的(如迫于压力还款);

¡扣除:无充分证据证明非法占有目的(如“庞氏骗 局”前期兑付)。

l关键点:2011年新司法解释删除旧规(案发前还款一律扣除),需个案证明主观目的。

类型八:交易型诈骗的犯罪数额计算

l裁判规则:

¡不扣除:交付道具商品(未满足被害人交易目的);

¡扣除:交付货币等一般等价物(如低价购物诈骗,按差价计算)。

l示例:谎称名画出售但交付赝品,赝品价值不扣除;低价购卡转卖,支付金额从诈骗额中扣除。

类型九:“薅羊毛”行为定性

l争议焦点:利用系统漏洞套利是否构成犯罪?

l裁判规则:

¡诈骗罪:虚构事实/隐瞒真相→导致优惠目的落空(如刷单套取政府消费券、冒用身份领新人补贴);

¡不构罪:未妨碍活动目的(如正常使用优惠券),按民事不当得利处理。

l系统漏洞套利:利用积分漏洞兑换商品→构成诈骗罪(商家陷入错误主动交付)。

03

刑辩律师核心提示

1.主观目的辩护:重 点突破“非法占有目的”证据链(如还款记录、交易背景);

2.既未遂界定:财物未实际控制即存在未遂辩护空间;

3.罪名转化:

l帮助取款系单次行为→争取定性掩饰犯罪(量刑更轻);

l设赌局存在偶然性→争取赌博罪定性。

4.数额辩护:

l案发前还款可主张扣除犯罪数额;

l交易诈骗中交付物价值可抵扣(需符合等价性)。

注:以上规则援引自《刑事审判参考》系列案例及两高司法解释,实践中需结合具体证据链条灵活运用。

附:关键法律依据

l《刑法》第266条(诈骗罪)

l《电信网络诈骗意见》(法发〔2016〕32号)

l《诈骗刑事案件解释》(法释〔2011〕7号)

l《刑事审判参考》指导案例(第484、1065、1218、1373号等)

作为刑辩律师,在诈骗案件中应紧扣“主观目的+行为本质+结果关联”三要素,通过类型化辩点拆解控方逻辑,实现精准辩护。

本文作者