发布时间:2025-09-04

发布时间:2025-09-04

浏览量:360次

浏览量:360次

建筑是凝固的艺术,也是人类文明的重要载体。随着城市化进程加快与建筑设计创新的蓬勃发展,建筑作品的知识产权保护日益凸显重要性。作为兼具实用性与艺术性的特殊作品,建筑作品既需要满足功能需求,也承载着审美价值与文化表达。我国《著作权法》明确将“建筑作品“纳入保护范畴,但其法律保护的核心在于界定权利边界、识别侵权行为并构建有效救济机制。本文将从法律视角出发,系统梳理建筑作品的认定要件与侵害情形,为建筑创作者与权利人提供法律指引。

建筑作品的定义与认定要件

根据《中华人民共和国著作权法》(以下简称《著作权法》)第三条“建筑作品”被明确列为受保护的作品类型,指“以建筑物或者构筑物形式表现的有审美意义的作品”。要构成受著作权法保护的“建筑作品”,需同时满足法定定义与作品构成要件,核心包括独 创性“可复制性”与“审美意义”三大要素。

(一)建筑作品的法定定义

根据《著作权法实施条例》,建筑作品的保护客体是“以建筑物或者构筑物形式表现的有审美意义的作品”。这一定义包含两层核心内涵:一是表现形式为“建筑物或构筑物”(如房屋、桥梁、塔等实体形态);二是需具备“审美意义”,即具有艺术美感与文化表达价值,区别于仅具功能性的建筑构件(如普通民宅的标准化墙体、楼梯等)。

(二)建筑作品的认定要件

构成受著作权法保护的建筑作品,需满足以下要件:

1.独 创性:独立创作与独特表达

独 创性是著作权法保护的核心要件,指建筑设计系作者独立思考、独立完成,且具有区别于现有作品的“独特表达”。具体而言:

独立创作:排除抄袭、剽窃或简单复制公有领域的设计(如传统中式建筑的斗拱结构若已进入公有领域,单纯使用不构成独 创性);

独特表达:设计中体现作者的个性化选择与创造性安排,如整体造型、外观线条、空间布局、材质搭配等具有独特艺术风格(例如悉尼歌剧院的贝壳形屋顶、广州塔的“小蛮腰“曲线造型等,均体现独 创性表达)。

需注意,独 创性不要求“首创性“,即使与现有作品存在相似元素,只要整体表达具有作者独立思考的独特性,仍可认定独 创性。

2.可复制性:能以有形形式固定

著作权法保护的作品需具备“可复制性“,即能够通过某种有形形式(如图纸、模型、实体建筑、照片、视频等)被感知、传播或固定。建筑作品的可复制性体现在:

可通过建筑设计图、BIM模型、实体建造等形式“复制“其表达;

可通过摄影、绘画、3D打印等方式再现其外观造型与艺术美感。

3.审美意义:艺术美感与文化价值

建筑作品需具备“审美意义”,即其外观造型、整体设计或局部细节具有艺术美感,能满足公众的审美需求。这一要件区分了“建筑作品”与“功能性建筑”:

若建筑仅为满足居住、办公等实用功能(如标准化居民楼的简单方盒造型),缺乏独特艺术表达,则可能不构成建筑作品;

若建筑通过线条、色彩、材质、空间组合等元素形成独特艺术风格(如解构主义建筑、新古典主义建筑),则具备审美意义,可纳入保护范畴。

侵害建筑作品的主要情形

侵害建筑作品著作权的行为,本质是未经权利人许可,实施受著作权法控制的“专有权利”(如复制权、发行权、信息网络传播权等)。结合建筑作品的特殊性,常见侵害情形包括以下类型:

(一)直接侵权:未经许可实施专有权利

1.复制建筑作品的实体形态

未经权利人许可,建造与他人建筑作品“实质性相似”的建筑物或构筑物,是典型的直接侵权行为。判断“实质性相似”需结合建筑的整体造型、关键设计元素(如屋顶形态、立面线条、结构布局)是否构成独 创性表达的重合。例如,若A建筑以“螺旋上升”的外观为核心独 创性表达,B建筑未经许可建造相同螺旋造型,则可能构成复制侵权。

2.复制建筑设计图、模型并用于建造

建筑设计图(含施工图、效果图)、BIM模型是建筑作品的“平面表达形式”,受著作权法保护。未经许可复制设计图、模型,并用于实际建造,属于对建筑作品复制权的侵害。例如,某设计院抄袭他人建筑设计图后用于房地产项目施工,即构成侵权。

3.改编建筑作品并构成实质性相似

未经许可对建筑作品进行“改编”,若改编后的表达与原作品构成“实质性相似”,可能构成侵权。改编行为包括:

修改原建筑的局部设计(如调整屋顶坡度、变更立面材质),但整体造型、核心独 创性元素仍与原作品高度重合;

将原建筑的二维设计图转化为三维模型,或反之,若未获得权利人许可,亦可能构成改编侵权。

4.未经许可传播建筑作品的表达

通过信息网络(如网站、社交媒体)、出版物(如建筑图集)等渠道,未经许可传播建筑作品的设计图、实体照片、模型视频等,可能侵害权利人的“信息网络传播权”“发行权“或“展览权”。例如,某网站未经许可提供知名建筑设计图的免费下载服务,或自媒体账号擅自使用他人建筑作品的高清照片进行商业宣传,均可能构成侵权。

(二)间接侵权:帮助或引诱他人侵权

间接侵权指行为人未直接实施侵权行为,但为他人侵权提供帮助或引诱,需承担连带责任。例如:

房地产开发商明知设计图系抄袭他人建筑作品,仍委托施工单位建造;

建筑素材网站明知用户上传的设计图未经授权,仍提供付费下载服务并从中获利。

结语

建筑作品是艺术与技术的融合,其法律保护不仅关乎创作者的智力成果权益,更影响城市文化多样性与建筑创新活力。明确建筑作品的认定要件、识别侵权行为类型、构建“法律+实践”的保护路径,是实现建筑作品有效保护的核心。

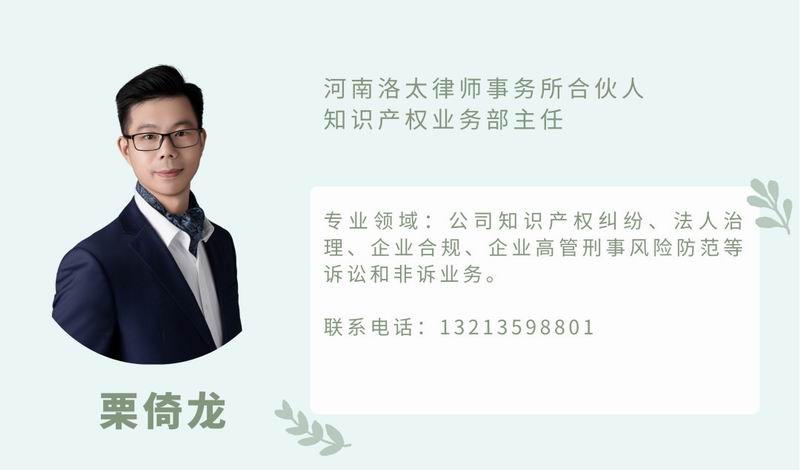

本文作者